Le 27 avril 2025, un décret présidentiel (N° 2025-098/PRE) signé par Ismaïl Omar Guelleh a brutalement mis fin au Fonds Souverain de Djibouti (FSD), à peine cinq ans après sa création par la loi n°075/AN/20/8ème L du 29 mars 2020. Présenté comme un instrument de transformation économique, il devait porter les ambitions du pays en matière d’investissements structurants et de valorisation des actifs publics. Sa disparition soudaine, sans communication officielle claire, laisse entrevoir un fiasco économique et politique que les autorités semblent vouloir enterrer dans le silence.

« Dans son format actuel, le FSD ne pouvait répondre aux objectifs qui lui avaient été assignés. » — Communiqué présidentiel, 30 avril 2025

Un outil censé incarner la souveraineté économique

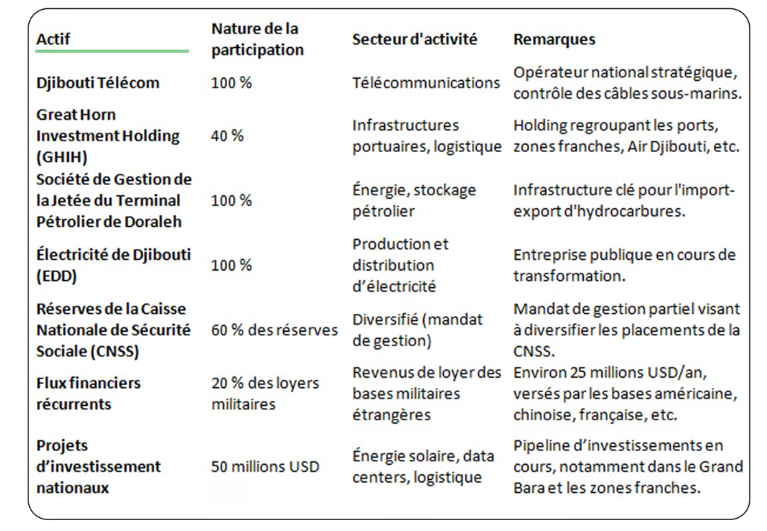

La création du fonds, confié à la Great Horn Investment Holding (GHIH), avait été présentée comme une réforme majeure. En centralisant la gestion d’actifs stratégiques – ports, zones franches, participations publiques – le gouvernement visait à capter davantage de valeur, attirer les investissements étrangers et renforcer la souveraineté économique.

Dans un contexte de forte dépendance à la rente géostratégique, le fonds devait incarner un changement de paradigme, en diversifiant les sources de revenus et en finançant des projets porteurs dans les infrastructures, l’agriculture, l’énergie ou la santé.

Mais l’ambition affichée a rapidement cédé la place à la réalité d’un outil centralisé, opaque et instrumentalisé, éloigné des standards internationaux en matière de transparence et de gouvernance.

Cette décision radicale intervient après plusieurs années d’opacité autour du FSD : aucune publication régulière de rapports financiers, pas d’audits indépendants, et de nombreux doutes sur la provenance des ressources initiales. Cette gestion trouble alimente les soupçons de détournement massif de fonds publics et sociaux.

Avec une dette publique déjà alarmante – estimée à 104% du PIB par le FMI – la liquidation précipitée du FSD risque d’aggraver la situation. Elle pourrait dégrader la notation souveraine du pays et compromettre ses relations avec les bailleurs de fonds internationaux.

Des investissements stratégiques aujourd’hui menacés

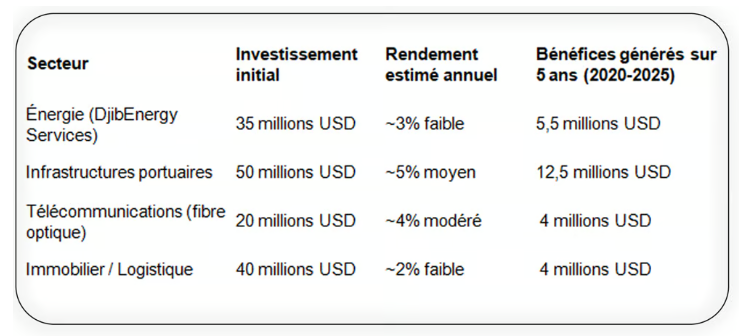

Le Fonds Souverain de Djibouti avait investi dans plusieurs secteurs clés. Ces investissements ont généré, selon les estimations, environ 61 millions de dollars de bénéfices nets cumulés entre 2020 et 2024, avec un rendement moyen annuel estimé à 8-10 %.

Une trajectoire chahutée dès le départ

Malgré une naissance sous les meilleurs auspices, le FSD peine rapidement à tenir ses promesses. Les premières années sont marquées par les chocs externes – pandémie de Covid-19, guerre en Ukraine, instabilité éthiopienne – mais aussi par des problèmes internes de gouvernance.

Le premier directeur général, le Sénégalais Mamadou Mbaye, démissionne en 2021 après un audit de l’Inspection générale de l’État. Il est remplacé par Slim Feriani, ancien ministre tunisien, qui ne parvient jamais à fédérer autour de sa vision. Critiqué dans la presse locale, il défend une approche de « remise en ordre » et signe en 2023 un premier contrat de co-investissement pour une centrale solaire à Gand Bara.

Mais le bilan reste famélique. Les projets sont rares, les financements promis tardent à arriver, et certaines privatisations stratégiques – comme celle de Djibouti Telecom – n’ont jamais été concrétisées. Début 2024, le FSD lance un deuxième projet, modeste, de financement participatif pour les PME locales. Trop peu, trop tard.

Un modèle remis en question

Déjà donné partant en début d’année, Slim Feriani avait tenté de redorer l’image du fonds avec l’organisation d’un forum international. Si la première édition, en mai 2024, suscite de l’intérêt, la seconde, début avril 2025, retombe dans l’indifférence générale malgré des efforts de communication.

Sa révocation survient alors que des nuages judiciaires s’amoncellent au-dessus de lui en Tunisie. Mais au-delà du dirigeant, c’est bien l’avenir du modèle qui est aujourd’hui en question. « Le gouvernement a entamé une réflexion sur la mise en place d’un outil mieux adapté, capable de répondre aux objectifs stratégiques du pays », annonce sobrement le communiqué de la présidence, sans plus de précisions