Une lecture postcoloniale des fondements de l’État djiboutien

Alors qu’Ali Coubba, écrivain et intellectuel engagé, évoque dans nos colonnes les fractures identitaires et politiques de Djibouti, il devient essentiel de revenir sur les logiques profondes qui ont présidé à la formation de l’État djiboutien. Bien loin d’une trajectoire nationale unifiée, l’histoire de Djibouti porte les traces d’un compromis postcolonial qui a sacrifié le pluralisme sur l’autel de la stabilité. Le tribalisme, souvent dénoncé comme une pathologie politique locale, est en réalité l’héritier d’un agencement stratégique où les intérêts français, somaliens et locaux se sont mutuellement renforcés — parfois au détriment du projet national.

Un État né sous tutelle

Lorsque la France envisage l’indépendance de son dernier territoire, dans la Corne de l’Afrique, elle le fait en suivant une logique déjà bien éprouvée ailleurs sur le continent. Comme l’écrivait François-Xavier Verschave dans La Françafrique : « Le pouvoir était confié à ceux qui promettaient la continuité, non à ceux qui revendiquaient la rupture. »

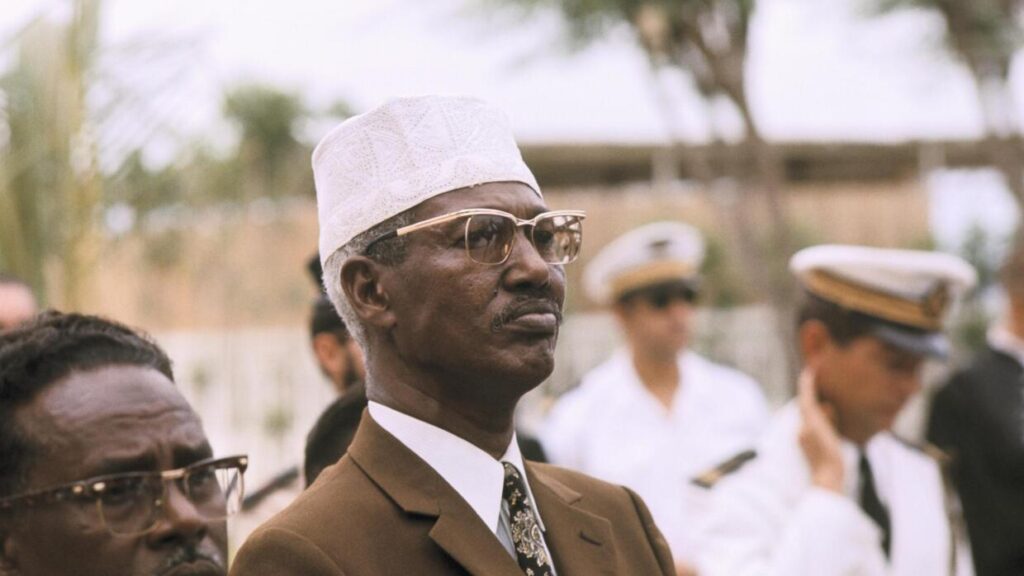

À Djibouti, cette continuité a été incarnée par Hassan Gouled Aptidon. Membre du sous-clan Mamassan. Ce dernier a su convaincre Paris de sa fiabilité. Ancien collaborateur de l’administration coloniale, il ne fut pas l’homme du renversement, mais celui de la transition sans heurt.

Le rôle stratégique de Mogadiscio

L’appui déterminant viendra cependant d’ailleurs. À partir du début des années 1970, le contexte régional se modifie : la Somalie de Mohamed Siyad Barré, fraîchement convertie au socialisme scientifique, affiche des ambitions pan-somalistes. Elle voit en Djibouti une extension légitime de son territoire, au nom d’une unité ethnique revendiquée. La LPAI (Ligue Populaire Africaine pour l’Indépendance), fondée en février 1972 par Hassan Gouled et Ahmed Dini, bénéficie de l’appui politique de Mogadiscio.

En s’adossant à cette puissance régionale, Gouled et Dini renforcent leur légitimité face à la France, tout en marginalisant les autres courants indépendantistes, notamment les mouvements à majorité afar, plus critiques à l’égard d’une unification somalienne. Cette double stratégie – assurer la confiance de Paris tout en capitalisant sur l’aide somalienne – permet à la LPAI de s’imposer comme l’interlocuteur crédible de la décolonisation. Le FLCS (Front populaire de libération de la Côte des Somalis) d’Aden Robleh, inféodé à Mogadiscio, subira le même ostracisme avant d’être phagocyté.

Il devient ainsi, selon la formule de Verschave, un de ces « relais fiables » à qui l’on peut transmettre le pouvoir sans craindre un changement radical d’orientation géopolitique.

Ali Coubba et la mémoire critique

Dans son entretien, Ali Coubba dénonce cette réalité sans ambages. Il ne s’agit pas, pour lui, de tomber dans une lecture victimiste, mais de rappeler que l’ordre actuel ne relève pas d’une fatalité. Le refus d’un rééquilibrage des institutions, l’exclusion des Afars des secteurs régaliens, et l’instrumentalisation du pluralisme pour justifier l’immobilisme, constituent les ingrédients d’une crise larvée.

« Aucun nationaliste djiboutien ne croit que le régime va se saboter lui-même en acceptant le rééquilibrage ethnique », dit-il, affirmant par là que seule une rupture radicale peut permettre de sortir de l’impasse.

Sortir du piège postcolonial

Djibouti est souvent présenté comme un îlot de stabilité dans une région troublée. Mais cette stabilité n’est-elle pas le masque d’une impasse ? Le tribalisme politique, loin d’être un simple résidu culturel, apparaît comme l’effet durable d’un compromis colonial prolongé.

L’histoire de la Françafrique nous apprend qu’il n’y a pas de paix sans justice, ni de stabilité sans pluralisme. S’il est une leçon à tirer de l’analyse d’Ali Coubba et des travaux critiques sur l’État postcolonial, c’est bien celle-ci : la cohésion nationale ne peut naître d’un déséquilibre permanent.