À Djibouti, le débat politique reste cadenassé par un non-dit majeur : le déséquilibre ethnique entre les deux principales composantes du pays, les Afars et les Somalis plus précisément, entre l’ethnie afar et la tribu issa, au pouvoir depuis l’indépendance. Derrière l’apparente unité nationale, c’est une politique d’exclusion méthodique qui a marginalisé les Afars des centres de décision, réduisant leur rôle à celui de figurants dans un État hypercentralisé, fondé sur l’ethnicisation du pouvoir et le clientélisme tribal.

Dans cette configuration verrouillée, le principe démocratique d’« un homme, une voix » n’est plus une garantie d’équité, mais un levier de domination démographique : l’État a méthodiquement naturalisé des milliers d’Issas étrangers pour gonfler artificiellement le poids électoral de la tribu dominante, au détriment des équilibres historiques et territoriaux.

C’est ce déséquilibre que dénonçait déjà, avec clarté et courage, Mohamed Issé Faradj, alors militant engagé et aujourd’hui secrétaire général du ministère de la Décentralisation, dans un article publié en 2014 dans Uguta-Toosa. Il y démonte les logiques de négation, de confusion entre inégalités sociales et marginalisation ethnique, et appelle à un rééquilibrage fondé sur la justice territoriale, y compris par la discrimination positive.

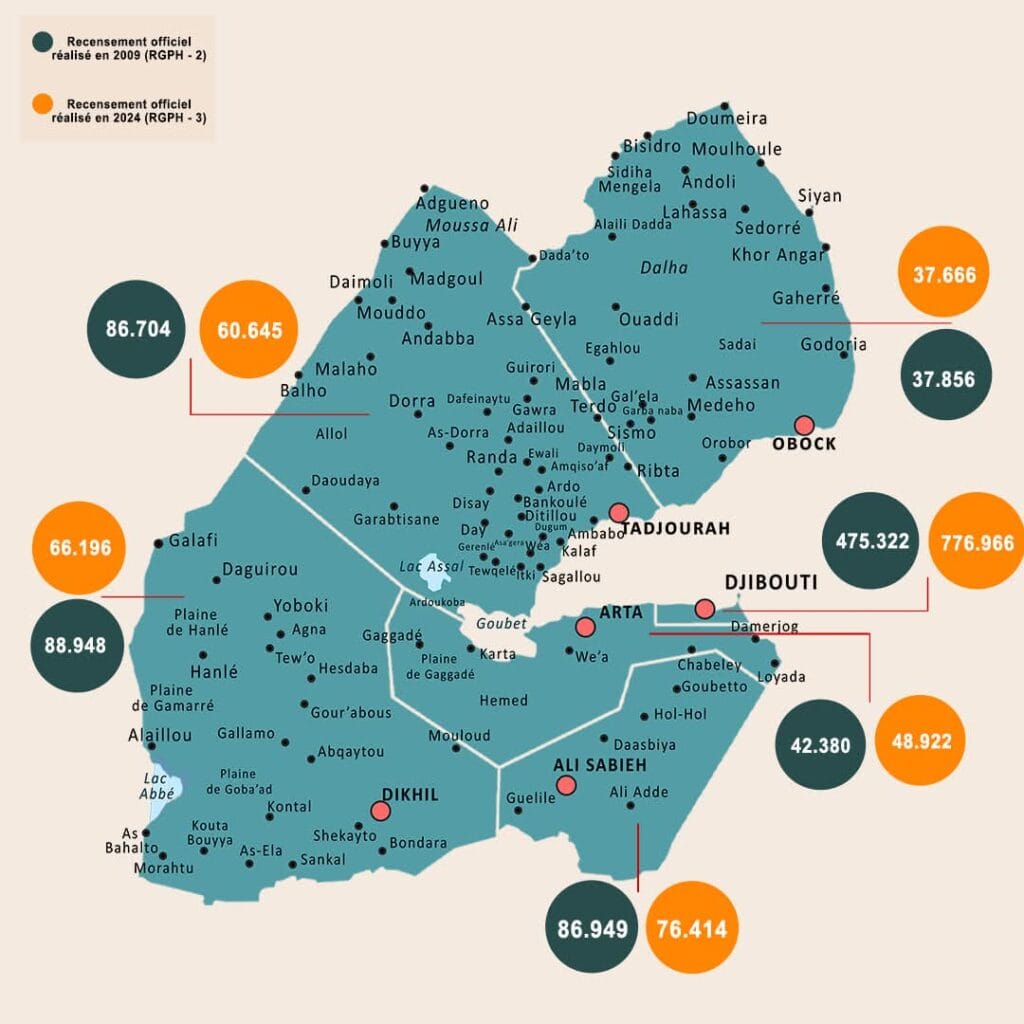

Une décennie plus tard, ses constats résonnent avec d’autant plus de force que l’État vient de publier les résultats du 3ᵉ Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH‑3). Et à nouveau, la bataille des chiffres ressurgit : qui est compté, qui est exclu, et dans quel but ? L’enjeu n’est pas simplement statistique, mais fondamentalement politique : il s’agit de savoir à qui appartient ce pays — dans ses urnes, ses terres, et son avenir.

Article de Mohamed Issé paru dans Uguta-Toosa, août 2014

Mise au point préalable :

Les Afars sont une ethnie, les Issas une tribu ; je dis cela non pas dans la volonté de rabaisser nos homologues Issas, mais c’est un fait. Ensuite, lorsque nous évoquons ici la nécessité d’un rééquilibrage ethnique en faveur de la communauté afar, ce rééquilibrage s’entend entre l’ethnie afar et l’ethnie somali.

Ensuite, permettez-moi d’apporter des informations essentielles, importantes, par rapport à l’article controversé écrit par un des membres de l’USN/MRD, contestant à la communauté afar le droit d’exprimer ses critiques par rapport à la dictature en place. C’est en tant que démocrate pacifique que j’expose mon point de vue, persuadé que les Djiboutiens et Djiboutiennes sont en mesure de résoudre leurs différends par la négociation et non en cherchant des situations de rapport de force qui annihileraient toute possibilité d’une cohabitation pacifique.

Refus d’admettre l’inégalité existant entre Afars et Somalis

La première idée, déjà mentionnée dans l’article de Mahamoud Djama, a un relent négationniste. Elle consiste à nier l’énorme fossé d’inégalité creusé par le régime entre les deux principales communautés pour laisser croire que s’il y a injustice, elle ne serait que l’œuvre d’une « confrérie alimentaire » composée de toutes les ethnies, affectant de façon plus ou moins identique toutes les composantes nationales.

Cette thèse a un double objectif :

- Elle tend à disculper un régime dirigé par une poignée d’extrémistes qui a outrageusement privilégié l’intérêt tribal.

- Elle vise à embrouiller l’opinion publique, en semant volontairement la confusion entre inégalité sociale et inégalité ethnique.

Certes, il existe une inégalité indéniable au sein de la communauté issa, mais il s’agit là d’une exclusion à caractère social, et non pas tribale – contrairement à celle qui affecte les Afars, bannis en tant qu’entité ethnique depuis 1977.

Cette politique de marginalisation, loin d’être une allégation mensongère, s’appuie sur des preuves concrètes vérifiables, aussi bien dans les services publics que privés. C’est pourquoi il nous faut reconnaître que l’État djiboutien n’existe pas encore en tant qu’État impartial, que les conflits à gérer sur le théâtre politique national se posent en termes ethniques, bien plus qu’ils n’opposent des partis politiques « à l’occidentale ».

Cette reconnaissance ne doit pas être verbale. Elle doit impliquer une justice pratique qui instaure un équilibre ethnique dans la distribution du pouvoir, de l’avoir et du savoir. Cet équilibre devrait même appliquer le principe de la discrimination positive et réparatrice au bénéfice de la communauté marginalisée. L’intérêt national commande ni le négationnisme, ni la fuite en avant, mais l’option de l’équilibre. La mobilisation que suppose une telle option n’est pas sectaire : elle s’appuie au contraire sur la volonté de rompre avec le nombrilisme tribal.

Le principe d’ « un homme, une voix » est inopérante à Djibouti

La deuxième idée porte sur le célèbre principe de la démocratie occidentale : « un homme, une voix ».

S’il est vrai que ce principe constitue le socle de la démocratie en Occident, il devient à Djibouti une source de conflit. En effet, dans un État multiethnique, la dictature s’en sert pour légaliser l’injustice ethnique anti-afar, après avoir préparé le terrain par une vague massive de naturalisation des Issas étrangers.

Dans une telle configuration, une élection organisée dans les conditions actuelles porterait un coup de grâce à la communauté afar marginalisée. Dès lors, c’est en pleine connaissance de cause que Waberi Warsama réclame l’application inconditionnelle d’un principe devenu inacceptable pour un Afar.

Pour ce qui nous concerne, nous ne rejetons pas la démocratie, mais nous estimons indispensable qu’un certain nombre de conditions électorales soient réunies en amont, à commencer par la résolution du déséquilibre démographique.

Nous savons comment il faudrait résoudre cette question cruciale, car des droits imposés par la force, au sein d’une société fondée sur l’exclusion, ne peuvent en aucun cas être acceptés.

Le territoire aussi compte

De même, compte tenu de la spécificité de la République de Djibouti, où l’ethnie afar possède 87 % du territoire national et un poids démographique réel d’environ 50 %, si l’on ne tient compte que des citoyens originaires du pays, ce principe de « un homme, une voix » ne peut garantir à lui seul un équilibre ethnique, sans y associer un critère de territorialité.

Si ces solutions ne sont pas envisageables, alors notre pays est condamné à être gouverné par les plus forts. Or, comme le disait Rousseau, le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître.

Note contemporaine – Ali Coubba, Aout 2025

« Aujourd’hui, la politique de rééquilibrage ethnique est dépassée. Ce serait une mesure anachronique, dans la mesure où les services publics sont squattés à 80 % par les Somalophones. »

Face à ce constat d’accaparement total du pouvoir administratif et politique, Ali Coubba ne prône plus un simple réajustement du système, mais une rupture radicale. Pour lui, seule une révolution politique pourra venir à bout d’une dictature devenue tribale dans ses fondements et imperméable aux réformes internes.

Bien évidemment, il faut une révolution politique à Djibouti en vue de réparer les injustices subies par le peuple afar. À l’issue il faudra mettre en place un système favorisant l’équité avant l’égalité.

Si cela est véritablement pluraliste

Donc ils faut mettre des gens raisonnable au de la table touver un compromis sont heurte les l’un contre les autres ni sont faire la manifestation. Que les des grands hauts placés de chacun tribu ou ethni touver de solution.

Je vous rappelle les noirs , les Africains ne pas sont dans un période de s’entre tué mais s’unir contre les colonialisme est le impérialiste qui persistent surtout contre l’occident.