À Tadjourah, sur la côte nord du Golfe de Tadjourah, Fatouma scrute chaque mois sa facture d’électricité avec appréhension. Son réfrigérateur en bout de course avec difficulté le peu de fraicheur nécessaire à refroidir l’eau, le ventilateur tourne seulement quelques heures par jour. « Ici, on paie plus cher qu’à Djibouti-ville, et on a plus de coupures que de lumière », soupire-t-elle. Dans cette ville de pêcheurs, où les revenus sont modestes, l’électricité est devenue un luxe que l’on consomme au compte-gouttes.

L’électricité à Djibouti est née dans le sillage du port et du chemin de fer. Dès le début du XXᵉ siècle, la colonie française d’Obock, puis la ville de Djibouti, devenue capitale, voient apparaître les premiers générateurs au fioul. Leur rôle est simple : fournir du courant aux infrastructures stratégiques — port, gare ferroviaire et quartiers européens. Pour la population locale, en revanche, l’électricité reste inaccessible : elle éclaire les lampadaires du centre-ville et fait fonctionner les équipements coloniaux, mais n’entre pas dans les foyers.

Dans les années 1950 et 1960, la demande augmente avec l’essor du commerce maritime et des services administratifs. Les autorités françaises installent alors des centrales thermiques plus puissantes, notamment dans le quartier de Marabout. Ce réseau reste cependant limité, alimentant essentiellement Djibouti-ville et ses activités portuaires. L’électricité est rare, chère et concentrée sur quelques usages « modernes ». Les coupures sont fréquentes et l’approvisionnement dépend déjà du fioul importé, une vulnérabilité structurelle qui marquera durablement le pays.

À l’indépendance en 1977, la jeune République hérite de cette infrastructure fragile. L’entreprise publique Électricité de Djibouti (EdD) reprend en main la production et la distribution, avec l’objectif d’étendre le service. De nouvelles unités sont construites, notamment à Boulaos, pour répondre à une demande croissante. Mais le modèle reste inchangé : tout repose sur des centrales thermiques au fioul lourd et au gasoil, extrêmement coûteuses à exploiter. Dans un pays sans ressources pétrolières, chaque kilowattheure produit pèse sur la balance commerciale. Les ménages et les entreprises en paient le prix fort.

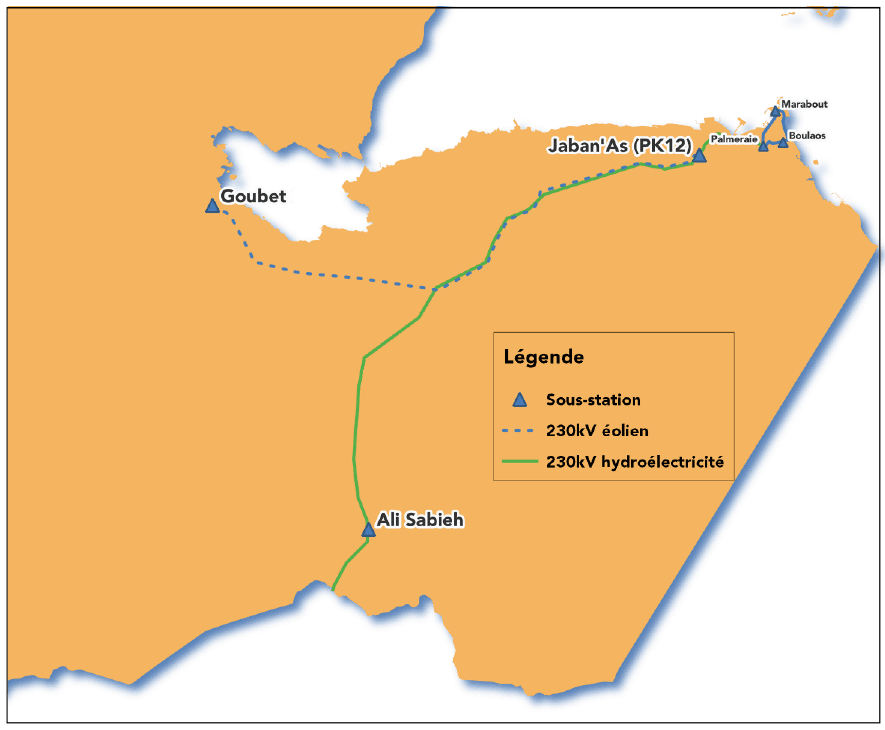

Le tournant arrive en 2011, avec l’interconnexion électrique avec l’Éthiopie. Une ligne haute tension de 230 kV permet d’importer jusqu’à 50 MW d’hydroélectricité, une énergie verte et bon marché, deux à trois fois moins chère que la production locale. L’annonce fait naître beaucoup d’espoir : enfin, Djibouti va pouvoir réduire ses coûts de production et offrir à sa population une électricité plus abordable. Mais la promesse ne se concrétise pas. Les tarifs appliqués par EdD restent inchangés, parmi les plus élevés d’Afrique, et les usagers, ménages comme entreprises, ne voient aucune baisse sur leurs factures.

Pendant ce temps, le pays affiche une ambition de transition énergétique, voire de passer à un mix 100% renouvelables à l’horizon 2035 selon les responsables politiques du pays. Le parc éolien de 60 MW du Ghoubet, désormais en service, illustre ce potentiel. Mais d’autres projets emblématiques, comme la centrale solaire prévue au Grand Bara et la géothermie, bien que prometteuse, tarde à dépasser la phase de forages exploratoires. Résultat : le mix électrique reste dominé par les importations et le thermique local, et la facture des consommateurs n’a pas changé.

Le paradoxe est frappant : Djibouti importe une électricité hydroélectrique à 6 ou 7 centimes de dollar le kWh, mais facture ses usagers à des tarifs beaucoup plus élevés, parfois trois à quatre fois supérieurs. Le manque de transparence sur la structure des prix et la gestion centralisée du secteur par EdD entretiennent ce malaise. Pour beaucoup, l’électricité est encore un luxe. Dans les campagnes, l’électrification progresse lentement, laissant des milliers de familles pour qui l’accès à l’énergie se limite à de petites lampes solaires.

Dans les quartiers populaires de Djibouti-ville, certains ménages rationnent chaque kilowattheure. Les petits commerçants, déjà fragilisés, peinent à faire tourner leurs frigos ou leurs ateliers. Les entrepreneurs locaux dénoncent un coût de l’énergie qui freine l’industrialisation et décourage l’investissement. « Comment concurrencer les voisins quand on paie cinq fois plus cher qu’eux ? » lâche un jeune restaurateur de Balbala qui ambitionnait de lancer une petite unité de production textile.

Un siècle après les premières lampes coloniales, Djibouti vit toujours dans l’ombre d’un paradoxe : le pays importe de l’électricité hydroélectrique bon marché, exploite désormais le vent de Ghoubet et affiche des ambitions vertes, mais ses citoyens continuent de payer parmi les tarifs les plus élevés d’Afrique. Le problème n’est plus seulement technique, il est institutionnel. L’Électricité de Djibouti, monopole public opaque, ne publie ni données détaillées sur ses coûts réels, ni explication claire sur la formation des prix. Résultat : les usagers paient le prix fort sans jamais savoir pourquoi. Tant que cette opacité perdurera, la transition énergétique restera un discours creux, et les Djiboutiens continueront de voir dans chaque facture non pas la promesse d’un avenir meilleur, mais le symbole d’une gestion qui leur échappe.