À Djibouti, la politique a cessé d’être un espace de délibération pour devenir un rituel. À intervalles réguliers, le pays revit la même séquence : une rumeur de candidature, une modification de la Constitution, un silence collectif, puis une célébration officielle. L’histoire ne bégaie pas, elle récite. La nouvelle révision constitutionnelle s’est opérée dans cette logique d’auto-reproduction : ni débat public, ni consultation citoyenne, encore moins de nécessité juridique. Un simple texte, déposé, adopté, et célébré, comme une formalité administrative qui décide pourtant de l’avenir national.

Un pouvoir sans contrepoids

A Djibouti, les institutions fonctionnent à huis clos, sans contrepoids, sans opposition effective. L’Assemblée nationale, réduite à un écho, adopte les textes comme un cœur bat : automatiquement. La presse publique commente, les notables applaudissent, et le peuple observe, résigné, comme spectateur d’une pièce dont la fin est connue.

La procédure de révision constitutionnelle de 2025 en est l’exemple parfait. Annoncée à peine quelques jours avant sa mise au vote, elle s’est déroulée en circuit fermé, sans consultation ni débat préalable. Les députés ont été convoqués, les micros ouverts, les articles amendés à une vitesse grand V. En quelques heures, une question de destin collectif a été tranchée comme un simple renouvellement de bail politique.

Cette rapidité confine à l’absurde : un régime qui se veut fort mais qui craint le temps, comme si discuter risquait de fissurer le consensus imposé.

Le vide comme héritage

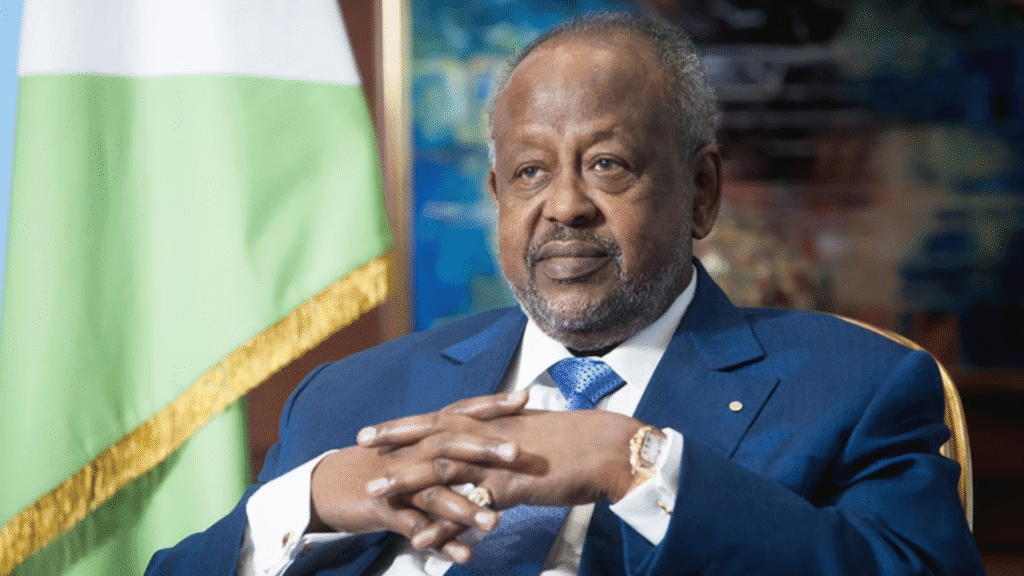

Ismaïl Omar Guelleh, à 80 ans, semble n’avoir préparé qu’une seule relève : celle du statu quo. Son entourage immédiat n’aspire pas à gouverner autrement, mais à régner pareil. La continuité est devenue l’idéologie suprême. Le pays, lui, reste suspendu à la santé d’un homme et à la longévité d’un système qui ne sait plus exister sans lui.

Les élites se taisent par calcul, l’opposition s’épuise dans la marginalité, et la société civile s’est résignée à commenter l’Histoire au lieu de la faire. Le résultat est là : une dépendance politique totale.

Pendant ce temps, les signaux économiques virent à l’écarlate : dette publique galopante, jeunesse sous-employée, inflation persistante, institutions financières en apnée. Mais tout cela reste périphérique dans un système qui ne se conçoit pas comme un outil de gouvernance, mais comme une forteresse de survie.

L’attente comme politique nationale

Ce n’est pas seulement le pouvoir qui s’épuise, c’est la société tout entière qui s’endort dans une temporalité molle. Les Djiboutiens, baignés dans la culture du “ça finira bien par s’arranger”, ne mesurent plus la gravité de l’usure politique. On s’habitue à l’anormal, on ironise sur le futur, on rit jaune de ce qui devrait inquiéter.

Mais sous ce fatalisme, une peur plus profonde subsiste : que l’après-Guelleh soit pire que le Guellehisme lui-même. C’est peut-être là le plus grand succès du régime : avoir convaincu que son départ serait un risque, et sa permanence, une garantie.

Et après ?

La question n’est plus de savoir si Guelleh restera, mais ce qu’il restera de Djibouti après lui. Si l’État repose sur un seul corps, que devient-il quand ce corps faiblit ? que restera-t-il du djiboutisme politique sans Guelleh ? Peut-être un appareil vide, orphelin de ses enfants. À moins que le vrai héritage du président soit justement cette étrange faculté nationale à durer sans avancer.