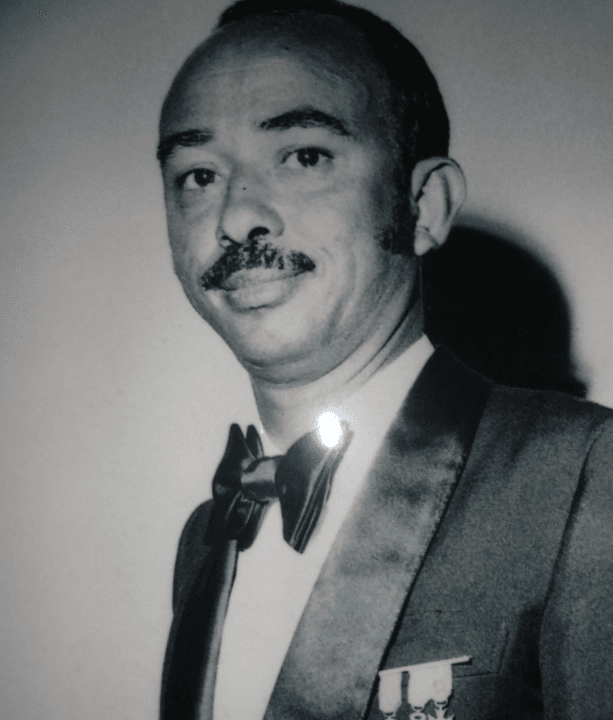

La disparition d’Ali Aref Bourhan, survenue ce 15 décembre 2025, referme l’un des chapitres les plus décisifs et les plus mal compris de l’histoire politique djiboutienne. Acteur central de la période pré indépendance, il ne fut pas seulement un responsable territorial ou un homme de pouvoir. Il fut l’un de ceux qui ont pensé l’État avant qu’il n’existe juridiquement, en ont posé les conditions de viabilité et en ont esquissé les équilibres fondamentaux.

Penser l’État avant l’indépendance

Né en 1934 à Djibouti, au sein d’une famille afar profondément inscrite dans l’histoire administrative et politique de la côte, Ali Aref grandit dans un univers où l’exercice de l’autorité, la médiation entre pouvoirs constitués et sociétés locales et la gestion des équilibres territoriaux relèvent d’un héritage ancien. Cette inscription dans la longue durée éclaire la nature de son engagement politique, marqué très tôt par une attention constante aux contraintes réelles du pouvoir et aux rapports de force régionaux.

Intégré jeune dans l’administration coloniale, il acquiert rapidement une maîtrise des codes institutionnels et un capital relationnel qui le placent au cœur des dynamiques politiques émergentes.

Son engagement précoce dans les clubs de jeunesse, espaces majeurs de politisation, révèle une capacité à articuler revendications politiques, structuration communautaire et négociation avec l’autorité coloniale.

Plus que l’activisme, c’est déjà une logique d’organisation politique et institutionnelle qui s’impose. Élu à l’Assemblée territoriale à la fin des années 1950, Ali Aref s’affirme progressivement comme l’un des principaux responsables du Territoire français des Afars et des Issas. À partir de 1967, en assumant la présidence du Conseil de gouvernement, il exerce de fait les fonctions d’un chef de gouvernement dans un contexte de tensions croissantes, marqué par les rivalités régionales, les revendications somaliennes et les enjeux stratégiques de la Corne de l’Afrique. Cette longue pratique du pouvoir lui permet de penser l’État non comme une abstraction idéologique, mais comme une architecture fragile à construire et à préserver.

L’indépendance réfléchie, ou la souveraineté comme processus

C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre son positionnement sur la question de l’indépendance. Loin d’un refus de principe, Ali Aref défend une souveraineté pensée comme un processus. Dans une intervention filmée, il insistait sur la nécessité d’ « une indépendance réfléchie et réelle », refusant toute logique de précipitation. Il avertissait ainsi : « Il ne s’agit pas d’avoir une indépendance aujourd’hui pour que demain il n’y ait plus rien. Je ne veux pas donner au peuple de ce territoire une indépendance éphémère. »

Pour Ali Aref, l’indépendance ne pouvait être réduite à un acte symbolique ou à une rupture immédiate. Elle devait être précédée d’une consolidation institutionnelle, d’une continuité administrative, d’une préparation économique et éducative et de garanties sécuritaires solides dans un environnement régional instable. Cette approche visait une autonomie réelle, et non une liberté formelle exposée à de nouvelles formes de dépendance.

À l’approche de la décolonisation, la création de l’Union nationale pour l’indépendance en 1975 illustre cette ligne politique. Ali Aref s’oppose fermement à toute perspective de rattachement à la Somalie et insiste sur la nécessité d’un État capable de maîtriser son destin. Isolé politiquement face à la montée de nouvelles forces et à la mobilisation des jeunes générations, il démissionne en juillet 1976, à la veille de l’indépendance, quittant la scène institutionnelle sans avoir renoncé à sa vision.

Quand le provisoire devient structure

L’éviction politique d’Ali Aref ne signifie pourtant pas l’effacement de sa pensée. La grammaire politique qu’il avait élaborée survit largement à son départ. Sa prudence s’inscrivait dans une lecture lucide des rapports de force régionaux. « Nous ne sommes pas seuls dans cette région. Il y a deux voisins, l’Éthiopie et la Somalie, dont il faut obtenir la neutralité », rappelait-il, soulignant que l’indépendance devait être protégée des pressions extérieures. Il dénonçait notamment les injonctions à une rupture immédiate : « La Somalie dicte à la LPAI une indépendance totale et immédiate, avec le départ des troupes françaises et tout ce qui s’ensuit. On nous dit déjà à quelle sauce on veut nous manger. » Ces propos éclairent rétrospectivement les choix opérés après 1977.

La centralité d’un État fort, le maintien de partenariats sécuritaires structurants et la priorité accordée à la stabilité deviennent alors des piliers durables du système politique djiboutien. Ce qui s’est opéré au fil du temps ne relève pas d’un changement de cap, mais d’un déplacement de temporalité. Les choix formulés par Ali Aref comme des instruments provisoires, pensés pour accompagner une phase de transition et préparer les conditions d’une autonomie pleinement maîtrisée, ont progressivement cessé d’être perçus comme tels. Repris, consolidés et institutionnalisés après l’indépendance, ils se sont installés dans la durée comme les fondements mêmes de l’action publique. Les dispositifs conçus pour sécuriser un passage sont devenus un mode de gouvernance, faisant apparaître une continuité politique profonde là où le récit dominant a longtemps privilégié l’idée d’une rupture nette.

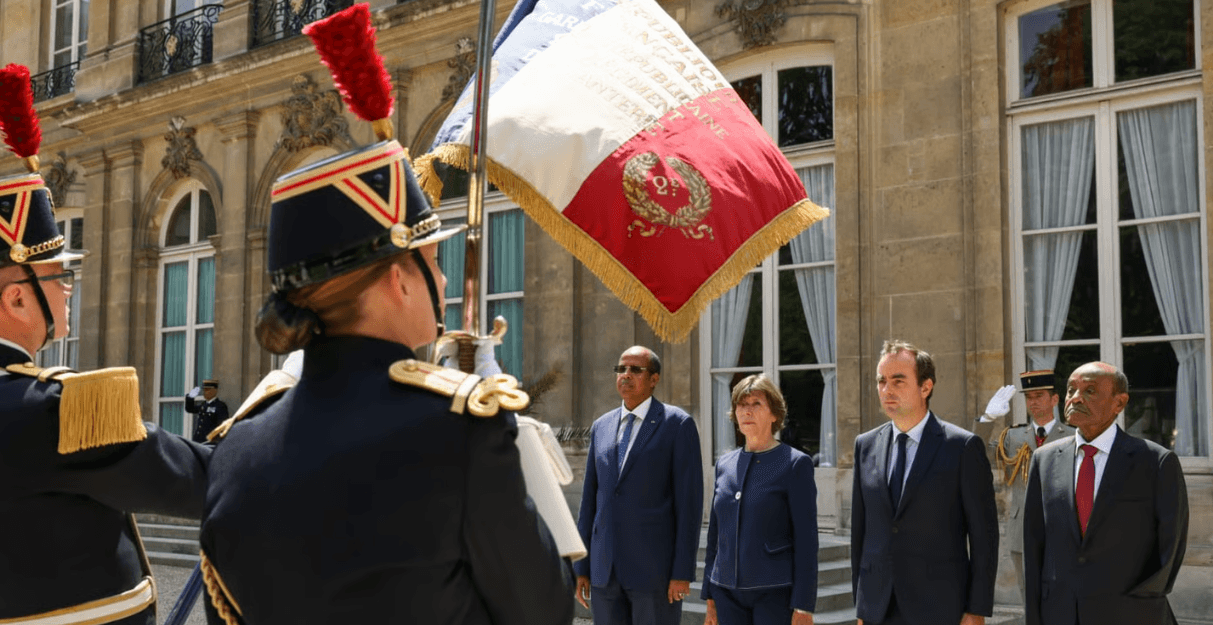

Épreuves, retrait et reconnaissance nationale

Après l’indépendance de 1977, Ali Aref Bourhan se retire progressivement de la vie politique institutionnelle. Les années suivantes sont marquées par l’affaire dite du cimetière d’Ambouli, au début des années 1990. Inculpé avec plusieurs membres de sa famille pour atteinte à la sûreté de l’État dans un contexte de tensions liées à l’émergence du FRUD, il est jugé par une juridiction d’exception. Des organisations internationales, dont Amnesty International, relèvent alors de graves irrégularités procédurales lors du procès de 1992. Condamné, il sera ultérieurement gracié.

Durant cette période, Ali Aref apporte un soutien discret aux revendications portées par une partie de l’opposition afar, avant de se retirer définitivement de la scène politique. Il se consacre ensuite à des activités privées, notamment dans le secteur hôtelier, participant ainsi à la vie économique du pays hors des sphères de pouvoir.

À l’annonce de son décès, les hommages ont rappelé la densité de son héritage. Plusieurs voix ont souligné son engagement en faveur de l’unité des Afars et son rôle central dans la structuration de l’État. Les plus hautes autorités du pays ont salué un homme de devoir, de travail et de vision, reconnaissant implicitement ce que l’histoire officielle a longtemps hésité à formuler clairement.

Ali Aref Bourhan laisse derrière lui bien plus qu’un parcours individuel. Il laisse une manière de penser l’État, la souveraineté et la responsabilité politique. À ce titre, il peut être considéré comme l’un des pères fondateurs de la République de Djibouti, non par l’acte symbolique de l’indépendance, mais par l’élaboration précoce de la grammaire institutionnelle et stratégique sur laquelle l’État continue, aujourd’hui encore, de fonctionner. Son itinéraire rappelle que l’histoire nationale se construit dans la durée, à travers des choix complexes dont les effets se prolongent bien au-delà de leurs auteurs.