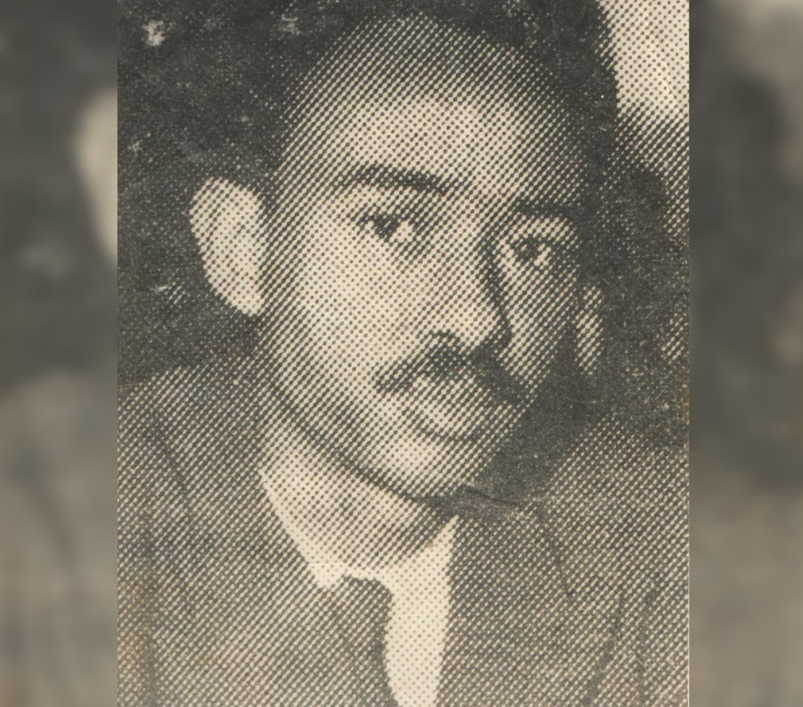

Né en 1934 à Djibouti, Ali Aref Bourhan appartient à cette génération de notables locaux. Il est l’arrière petit-fils d’Aboubaker Ibrahim dit Aboubakler Pacha, gouverneur de Zeyla et régions avoisinantes. Très tôt intégré dans l’administration coloniale, Ali Aref bénéficie d’un réseau et d’une formation qui lui permettent de se hisser dans l’appareil politique local.

Un cadre politique au service de la France

Il commence son engagement public au sein du Club de la jeunesse Somali-Dankali, qui marque l’irruption sur la scène politique de Mahmoud Harbi Farah, jeune vétéran des Forces françaises libres, dont il devient vice-président dès sa création en juillet 1952.

Séduit par le charisme de Harbi, Ali Aref le choisit comme mentor politique, un choix stratégique car il sait que le camp de Hassan Gouled et Mohamed Kamil ne lui offrira pas de place, notamment en raison des ambitions de son demi-frère Mohamed Aref.

À partir de 1952, Ali Aref participe à la fondation du Club de la jeunesse Dankali, futur club Afar, sans pour autant épouser les aspirations régionalistes de ses pairs. Ce qui l’intéresse, c’est de bâtir un levier d’influence au sein de sa propre communauté, avec l’aval de l’administration coloniale. Fin stratège, il se distingue aussi par sa proximité avec le bureau des Affaires musulmanes, servant d’interprète aux autorités grâce à sa maîtrise du français, de l’afar, du somali et de l’arabe.

Trop jeune pour se présenter, Ali Aref joue cependant un rôle central dans les campagnes électorales de 1955 et 1956, notamment dans la victoire de Harbi face au candidat parisien Michel Habib-Deloncle, soutenu par Hassan Gouled et Mohamed Kamil. Il est à l’origine de la tournée décisive de Harbi à Tadjourah, fief afar, signe de la confiance que lui accordait son mentor, dont il reste le seul proche afar.

Il est élu à l’Assemblée territoriale en juin 1957, puis réélu en novembre 1958. En juin 1960, il accède au poste de Premier ministre du territoire, succédant à Ahmed Dini. Il cumule cette fonction avec celle de ministre des Travaux publics et du Port, un portefeuille stratégique dans un territoire largement dépendant de ses infrastructures portuaires.

Selon l’historien Bernard Calas, Ali Aref se distingue à cette époque comme un relais de la stratégie française de maintien dans la région, jouant un rôle d’équilibriste entre les exigences coloniales et les attentes de sa communauté afare.

Création de l’UNI : une bascule stratégique

En novembre 1975, dans un contexte de forte pression internationale pour la décolonisation, Ali Aref Bourhan fonde l’Union Nationale pour l’Indépendance (UNI). Loin d’être hostile à l’indépendance, Aref en défend le principe, mais juge prématurée son application immédiate. Pour lui, l’autonomie du territoire ne peut s’envisager sans une préparation sérieuse, tant sur le plan intellectuel qu’économique, dans un pays où l’essentiel de la population reste marginalisée du savoir et des leviers économiques. Surtout, il alerte sur les menaces régionales pesant sur le futur État : la convoitise de la Somalie, rêvant d’une « Grande Somalie » englobant Djibouti, et les visées stratégiques de l’Éthiopie, inquiète de la perte d’un accès maritime.

Dans cette optique, l’UNI se positionne comme une force de transition, à la fois nationaliste et pragmatique, souhaitant encadrer l’évolution vers l’indépendance tout en refusant fermement toute idée d’union avec la Somalie voisine. C’est cette prudence – jugée par certains comme un frein – qui le distingue des leaders indépendantistes somalis, plus radicaux et ouvertement alignés sur Mogadiscio.

Cependant, cette ouverture tardive ne convainc plus les jeunes générations notamment le MPL qui prend dans son sillage tous les jeunes intellectuels Afar pendant que d’autres soutiennent massivement la LPAI de Dini et Gouled. Isolé, contesté, et affaibli, Ali Aref démissionne en 1976.

L’histoire donnera en partie raison à Aref. Hassan Gouled, qui lui succède et conduit le pays à l’indépendance en 1977, maintient de fait une forte dépendance vis-à-vis de la France, tout en procédant à une somalisation progressive de l’appareil d’État au détriment de l’équilibre communautaire. L’État djiboutien né de cette transition accélérée porte encore aujourd’hui les stigmates de cette double contradiction : souveraineté incomplète et exclusion structurelle d’une partie de sa population.

L’affaire dite du cimetière d’Ambouli (1991–1992)

Dans la nuit du 8 au 9 janvier 1991, 71 personnes sont interpellées au cimetière d’Ambouli par la Force nationale de sécurité alors qu’elles assistaient à une inhumation supposée d’un membre de l’ethnie afar. Toutes affirment ne pas connaître l’identité de l’organisateur ni du défunt. Quelques heures plus tard, une attaque armée contre la caserne militaire de Tadjourah coûte la vie à une sentinelle. Les jours suivants, d’autres accrochages violents se produisent, notamment près de Dittilou. En réaction, le ministre de l’Intérieur ordonne la confiscation des passeports d’Ali Aref Bourhan, de son neveu Me Aref Mohamed Aref, ainsi que d’autres personnalités associées à la famille Aref.

Le 17 janvier, le Commissaire de la Nation ouvre une information judiciaire contre 63 personnes, dont Ali Aref et son neveu, pour atteinte à la sûreté de l’État, complot, assassinat et association de malfaiteurs. Placés en garde à vue prolongée sur autorisation spéciale, plusieurs accusés dénoncent des actes de torture et l’absence d’assistance juridique lors des interrogatoires. Les aveux extraits sous contrainte constituent l’essentiel des charges, en l’absence de toute preuve matérielle ou de procès-verbal de saisie.

Transférés dans des lieux de détention éloignés (Ali-Adde, Damergog, Gabode), les prévenus saisissent la justice pour contester la légalité de la procédure et du Tribunal de sûreté de l’État, juridiction d’exception instaurée par ordonnance du 16 août 1978. Malgré leurs arguments dénonçant une instruction biaisée et politiquement instrumentalisée, Ali Aref Bourhan et Me Aref Mohamed Aref sont jugés en juillet 1992 et condamnés, avant d’être ultérieurement graciés.

L’affaire, présentée officiellement comme la détection d’un complot visant à provoquer un bain de sang ethnique, a été perçue par certains observateurs comme un moyen de neutraliser un ancien homme fort politique devenu potentiellement trop influent ou gênant pour le régime en place

Cette affaire marque la dernière grande confrontation entre Ali Aref Bourhan et le pouvoir djiboutien post-indépendance, dans un contexte d’embrasement politique lié à l’émergence de l’opposition armée afar du FRUD.

Un adieu en coulisses

Dans les premières années du soulèvement armé du Front pour la Restauration de l’Unité et de la Démocratie (FRUD), Ali Aref Bourhan apporte un soutien discret mais déterminant aux rebelles, partageant leur rejet d’un pouvoir de plus en plus centralisé et mono-ethnique. Mais après l’échec militaire et politique du FRUD, rapidement fracturé par la France et le régime de Gouled, Aref se retire progressivement de la vie politique. Son retrait se fait sans fracas, comme un effacement volontaire, laissant place à une nouvelle ère dominée par les anciens adversaires de sa ligne politique.

Son nom reste toutefois intimement lié à la période charnière de la fin de la colonisation française et de l’accession à l’indépendance. À la fois promoteur d’une autonomie afare et homme de compromis avec Paris, il a incarné une voie médiane souvent incomprise entre souveraineté maîtrisée et maintien de l’ordre régional.

De nombreux observateurs voient en Ali Aref une figure politique enracinée dans l’ethnie, mais aussi engagée dans la construction d’une société djiboutienne, même si ce projet s’appuyait principalement sur la structuration d’un État centré autour des élites afares, en partenariat avec la France, dans une région alors dominée par les ambitions expansionnistes de la Somalie et de l’Éthiopie. Cette vision, qualifiée parfois d’« afaro-française », visait à conjurer le spectre d’une domination somalie à l’échelle locale comme régionale.

En ce sens, le repli d’Ali Aref dans les affaires privées n’a pas effacé le débat fondamental qu’il incarnait : celui des conditions réelles d’une indépendance viable dans un environnement géopolitique menaçant et une société encore inégalement préparée à l’autonomie politique et économique.