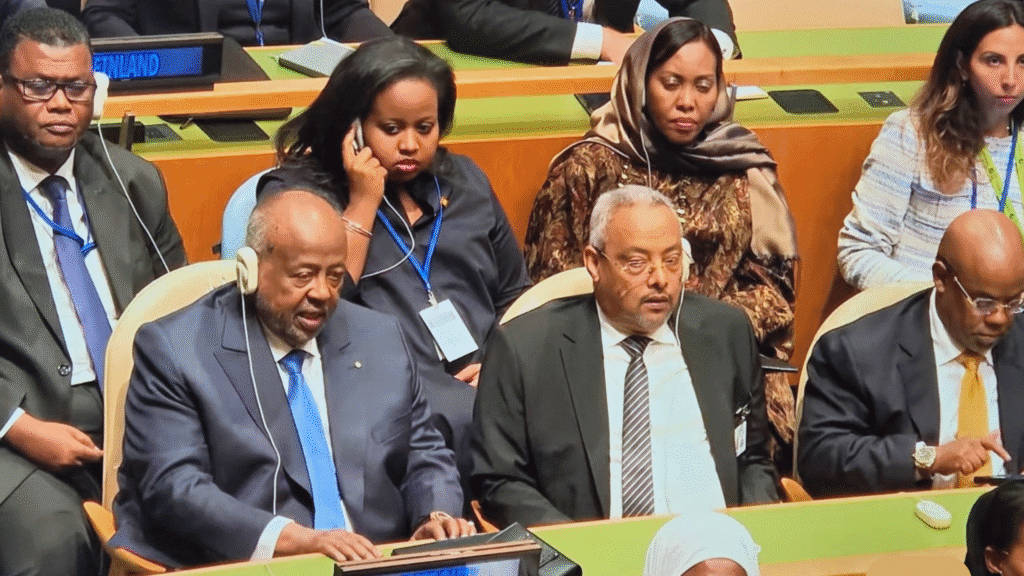

Une photo de la délégation djiboutienne à l’Assemblée générale des Nations unies relance le débat sur la concentration du pouvoir et la tentation dynastique au sommet de l’État.

L’image d’une délégation djiboutienne conduite par Ismaïl Omar Guelleh (IOG) et largement relayée sur les réseaux sociaux a suscité un flot de réactions quant à sa composition. Sur les six personnalités visibles, IOG compris, cinq sont issues du clan Mamassane, ce qui a valu à certains commentateurs d’affirmer, non sans sarcasme, que l’unique intrus de cette équipe resserrée serait le ministre des Affaires étrangères, d’ethnie Afar, selon une lecture tribale familière aux Djiboutiens.

Pour de nombreux critiques du pouvoir, ce cliché condense l’« évolution naturelle » d’un régime construit dès l’origine sur une logique tribale inspirée du Xeer Ciise. Leur récit retrace une trajectoire en quatre temps :

- À l’indépendance (1977), un système centré sur la tribu issa, marqué par l’exclusion des autres composantes (Afars, Gadaboursis, Arabes, etc.) ;

- Sous Hassan Gouled, un recentrage progressif sur le clan Mamassane, au détriment d’autres clans issas ;

- À l’arrivée d’IOG en 1999, un basculement rapide vers le sous-clan Bah-Fourlaba, suivi d’un recentrage sur la « grande famille » Hirab ;

- Aujourd’hui, l’ultime étape : la concentration du pouvoir politique, ainsi que de ses leviers économiques et financiers, entre les mains de la famille Guelleh Betel au sens strict – filles, neveux, nièces, gendres.

Une question s’impose dès lors : et la suite ?

Les djiboutiens sont en droit de s’interroger sur la présence de Haibado Ismaïl Omar Guelleh au sein de cette délégation : contrairement aux autres membres qui occupent des fonctions officielles, la fille du chef de l’État ne détient aucun mandat public justifiant formellement sa participation. D’où l’hypothèse, avancée par certains, d’une préparation à la succession. Ils relient aussi cette lecture au coup d’éclat d’Alexis Mohamed, dont la démission surprise a coïncidé avec la diffusion de l’image. Il serait, selon eux, le lièvre destiné à ouvrir la voie à Haibado.

Dans ce cadre, les détracteurs d’IOG décrivent une famille dirigeante pétrie de certitudes, agissant à sa guise sans craindre la contestation d’une population éprouvée par la misère, le chômage et une inflation entretenue.

S’agissant de Haibado, ses opposants dressent un portrait peu flatteur : à leurs yeux, elle aurait grandi dans une tour d’ivoire, entre le palais de Haramous et des résidences à Paris, loin de la réalité quotidienne d’une majorité de Djiboutiens vivant parmi les mouches, les moustiques et les eaux usées. Ils lui prêtent des propos dégradants sur ses concitoyens – qu’elle qualifierait de « vauriens » – et soulignent des mises en scène publiques de proximités avec des personnalités somaliennes.

Toujours selon ces sources critiques, son seul titre de gloire serait la mise à sac du Fonds Souverain de Djibouti, créé pour détourner les actifs du pays, avant d’être liquidé. Elles rappellent aussi son mariage avec Saadiq Joon, présenté comme un mercenaire somalien lié au groupe Al-Shabab. Une éventuelle accession de Haibado au pouvoir accélérerait alors la somalisation de Djibouti : un afflux de ressortissants somaliens fraîchement naturalisés pullulant dans la capitale, avec l’importation d’un gangstérisme et d’une anarchie jugés caractéristiques de la Somalie.

Ces critiques citent en exemple la Banque Salam, attribuée à Jimaleh, oncle de Saadiq Joon : elle serait devenue une pieuvre expropriant des Djiboutiens de leurs biens, terrains et entreprises via des procédés opaques, le tout sous l’œil complice de Haibado et de son père. À travers ce prisme, l’exemple djiboutien illustre la dérive d’un système tribaliste qui, en prétendant bâtir un État pour les Issas, finit, par injustice et fuite en avant, par détruire ceux-là mêmes qu’il était censé servir. Dans cette logique, l’arrivée de Haibado au sommet sonnera le glas de Djibouti, des Djiboutiens et même des Issas.