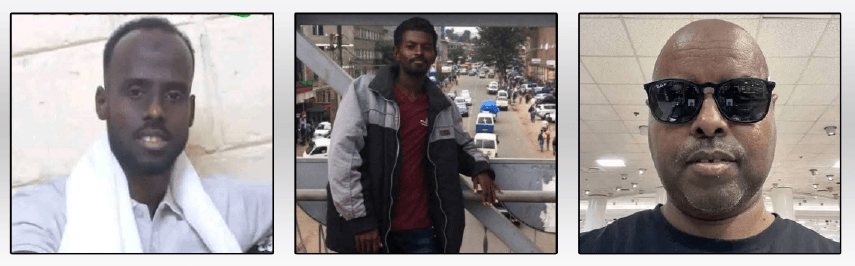

Le 13 août 2025, quatre proches de l’opposant en exil Ali Chehem ont été interpellés par des agents du Service de Documentation et de Sécurité (SDS). D’après la Ligue Djiboutienne des Droits Humains (LDDH), les personnes concernées sont Mohamed Chehem, Houmed Kamil, Fato Kamil et Ali Kabo Mohamed. Privés de toute garantie judiciaire, ils ont été maintenus plusieurs jours dans un lieu tenu secret. Le 21 août, Fato Kamil a été remise en liberté, tandis que les trois autres ont été transférés à la prison civile de Gabode, connue pour ses conditions de détention particulièrement dégradantes et les nombreux cas de torture qui y sont régulièrement rapportés.

Ces arrestations n’ont aucun fondement légal et relèvent de ce que la doctrine internationale qualifie d’arrestations arbitraires par représailles. Elles visent non pas les actes des personnes arrêtées, mais leurs liens de parenté avec un opposant politique. La LDDH exprime une inquiétude particulière concernant Mohamed Chehem Ali, atteint d’insuffisance rénale, à qui les autorités refusent un suivi médical. Dans un contexte où la torture est rapportée comme pratique courante par le SDS, cette privation de soins apparaît comme une forme de traitement cruel et inhumain.

Une violation manifeste du droit international

Ces pratiques ne sont pas seulement contraires au droit national, elles violent aussi des engagements internationaux auxquels Djibouti est partie. L’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par Djibouti en 2002, stipule que « nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire ». De même, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par Djibouti en 2002, interdit sans équivoque les mauvais traitements, y compris lorsqu’ils visent à intimider ou punir.

En s’en prenant aux proches d’un opposant en exil, l’État viole un principe fondamental du droit international humanitaire : l’interdiction de la responsabilité collective. On ne peut pas être poursuivi ou sanctionné pour les actes d’un membre de sa famille. Or, c’est précisément ce mécanisme qui est à l’œuvre à travers ces représailles.

Randa 1993 – Gabode 2025 : la continuité de l’impunité

Cette affaire ne peut être isolée de l’histoire politique du pays. Le 6 septembre 1993, à Randa, une opération militaire avait visé des civils afars. Le père de Houmed et Fato Kamil, Kamil Houmed, avait été arrêté, torturé puis abattu d’une balle ; deux plutôt, son frère Ali Houmed avait été égorgé après son arrestation. Trente-deux ans plus tard, les enfants et neveux de ces victimes se retrouvent à leurs tours ciblés par la répression. Cette continuité illustre le caractère systémique de la violence d’État : les mêmes familles, les mêmes communautés, restent exposées à l’arbitraire du pouvoir, sans qu’aucune justice indépendante ne vienne sanctionner les responsables.

Le Service de Documentation et de Sécurité incarne cette impunité. Véritable police politique échappant à tout contrôle judiciaire, le SDS multiplie les détentions secrètes, les pressions sur les familles et le recours à la torture. En transférant les détenus à Gabode, les autorités ne cherchent pas la justice, mais l’intimidation : faire de la prison un instrument de terreur pour briser l’opposition.

Cet enchaînement, de Randa en 1993 à Gabode en 2025, montre qu’il ne s’agit pas de dérives ponctuelles mais d’une stratégie d’État. En frappant les proches d’un opposant exilé, le pouvoir viole ses obligations internationales, banalise l’arbitraire et perpétue une logique d’impunité. Plus qu’un simple abus, c’est un système politique fondé sur la peur, où la justice cède la place à la répression et où la mémoire des massacres du passé continue de hanter le présent.