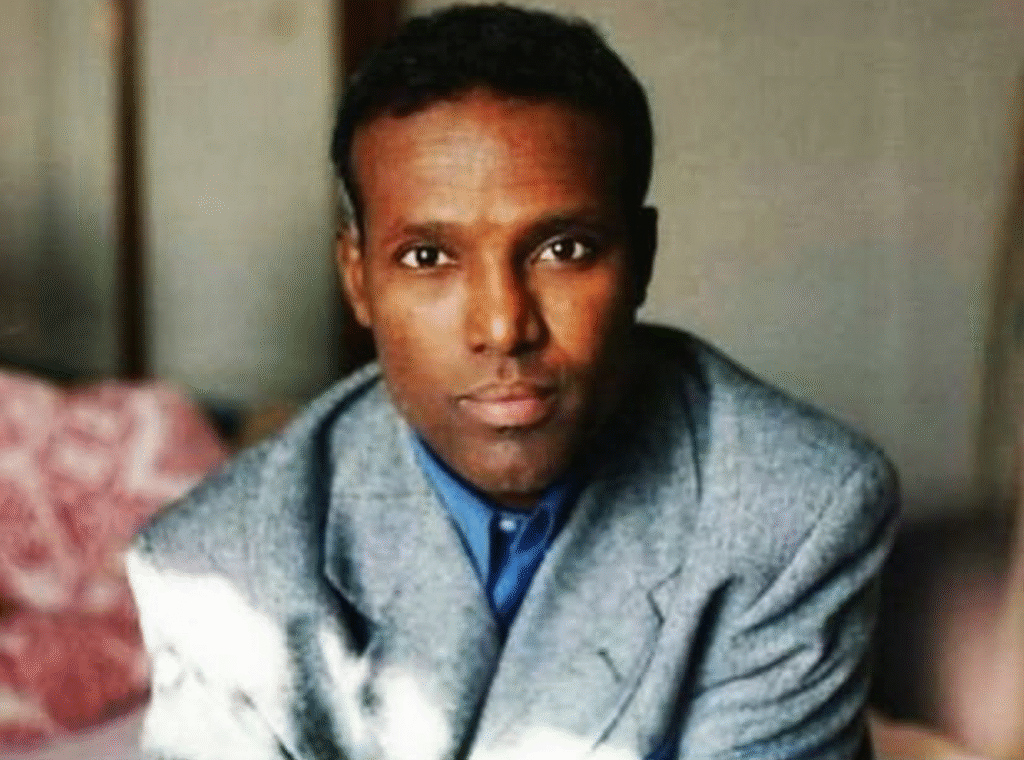

Ali Coubba, historien engagé et figure emblématique de l’opposition intellectuelle afar, fait partie de ces voix dissidentes qui, depuis plusieurs décennies, interrogent sans relâche les fondements politiques et sociaux de la République de Djibouti. Né en 1961 à Aïri, forgé par l’école coranique autant que par la lecture de Fanon et de Césaire, il porte un regard aigu sur les fractures politiques, sociales et ethniques qui traversent le pays depuis l’indépendance.

Dans cet entretien, il revient sur un parcours marqué par l’exil, l’emprisonnement, l’engagement clandestin, mais aussi par une passion constante pour les mots, les idées et la justice. Au fil de ses réponses, se dessine la conviction que penser, raconter et nommer les rapports de pouvoir demeure un acte de résistance. Son analyse, sans détour, alerte sur les dérives d’un régime dominé par des dynamiques claniques et appelle à une rupture politique qu’il juge désormais inévitable.

- Pour commencer, pouvez-vous nous dire qui est Ali Coubba ? Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Né en 1961 à Aïri dans le Wéima, j’ai grandi à Tadjoura. Ville où j’ai effectué toute ma scolarité primaire et une partie de mon enseignement secondaire jusqu’en classe de Troisième. Il faut préciser, qu’au début des années soixante, les petits Tadjouriens, filles et garçons, fréquentaient systématiquement l’école coranique. Toute ma génération a donc connu la dure discipline du kabiir. (C’est ainsi qu’on appelle en Afar le maître d’école coranique). Personnellement, j’étais soumis une double peine car mon père étant l’imam de mosquée, lecture matinale du Coran et prières quotidiennes ont été mon lot jusqu’à mes 15 ans ! Avec le recul, je dois vous avouer un fait. L’école coranique a été une bonne chose pour moi.

- Et d’ailleurs, “Coubba” est-il votre véritable nom ou un pseudonyme assumé ?

Je m’appelle Ali Mohamed Ali. Mes parents, comme vous le pouvez le constater, n’ont pas fait preuve d’originalité ! Je ne sais pas pourquoi les Afar continuent aujourd’hui encore à donner des prénoms arabes redondants à leurs enfants. Dans notre langue et notre culture, on peut trouver de très beaux prénoms en s’inspirant de la géographie, de la faune, de la flore et, bien entendu, de chants et poèmes traditionnels.

Le surnom de Coubba m’a été donné lorsque j’avais 3 ou 4 ans par les amis de mon frère aîné, Nouho. Car j’avais l’habitude de jouer avec une balle de tennis. Je la gardais tout le temps sur moi. Je ne m’en séparais quasiment jamais !

- Quelle a été votre réaction à la veille de l’indépendance de Djibouti ? La ville de Tadjoura était un fief réputé de jeunes indépendantistes Anti-Ali Aref et Anti-LPAI.

J’avais entre 15 et 16 ans à ce moment-là. Le collège de Tadjoura a été secoué durant deux ans, 1976 et 1977, par de violentes manifestations. A la différence de certains de mes amis d’enfance, mon militantisme relevait d’un suivisme de bon aloi. Je suivais le mouvement. Tandis que Saleh Banoyta, Akaadar Daoud, Ali Adoyta, Kamil Hassan et bien d‘autres collégiens ont fait preuve d’un engagement politique précoce. Même le petit Chehem M. Dilleyta, à dix ans, ne ratait pas une occasion pour participer à des réunions politiques clandestines. La majorité écrasante de jeunes soutenait le Mouvement Populaire de Libération (MPL).

- Après le collège de Tadjoura, vous avez poursuivi vos études à Djibouti-ville.

Oui, en 1978, notre pays ne possédait qu’un seul lycée dans la capitale. Une fois terminée le collège, nous, les élèves de Tadjoura, venions à Djibouti-ville pour terminer nos études en enseignement secondaire. Malheureusement, tous les élèves n’avaient pas de familles pouvant les héberger. Aussi, de brillants éléments abandonnaient-ils tout espoir de faire des études supérieures. Un seul lycée construit en 120 ans de colonisation ! C’est un indicateur suffisant pour souligner les méfaits de la dépendance vis-à-vis d’une puissance coloniale. C’est pourquoi, en 1977, au lendemain de l’indépendance, notre pays avait un manque cruel de cadres compétents pour gérer les services publics.

- Quelles ont été vos premières expériences marquantes (personnelles ou professionnelles) ?

L’université a été pour moi une très bonne école, sur tous les plans. Aussi bien sur le plan personnel que sur le plan de l’apprentissage et de la formation. Ce sont des années que je chérie. Etudier à l’étranger est une expérience extraordinaire à laquelle j’invite tous mes compatriotes désireux de parfaire leurs connaissances.

C’est lors de mes études supérieures à Reims, que j’ai commencé à lire des ouvrages qui ont forgé ma personnalité. Entre 1982-1986, j’ai dévoré tous les ouvrages de référence en matière de lutte de libération. Il est impossible de les énumérer tous. Les Damnés de la terre de Frantz Fanon a été l’œuvre maîtresse de mon éveil intellectuel. Bien avant cet éveil, j’avais lu, quand j’étais collégien, Black Boy de Richard Wright. C’était un choc pour moi d’apprendre l’esclavagisme et le racisme que les Noirs américains affrontaient aux Etats-Unis !

En classe de Seconde, notre professeur de français nous a proposé l’étude de Cahier d’un retour au pays natal d’Aîmé Césaire. Aucun lecteur, surtout lycéen, ne peut sortir indemne de la lecture de ce monument de la littérature française. Rien à voir avec les auteurs classiques comme Corneille, Racine, Victor Hugo, Lamartine, etc… qu’on ingurgite au cours dans toutes les écoles françaises ! Ces derniers forment cependant des jalons indispensables pour apprécier la qualité et la profondeur des idées de Fanon ou de Césaire. Le français, je tiens à le souligner, est vraiment une très belle langue.

- Pendant votre enfance, vous ne lisiez pas ?

Je suis devenu un lecteur boulimique à partir du collège. Ali Tosh, à peine âgé de quatorze ans, démontrait la même appétence que moi pour la lecture et l’écriture. Nous étions de jeunes barbouilleurs ! Il faut que j’ajoute une information importante. Docteur Omar Osman Rabeh a été un bon maître pour moi. J’ai lu et relu beaucoup de fois son premier livre Le cercle et la Spirale. Il m’a beaucoup inspiré lorsque je me suis lancé dans l’écriture. Sa vie est un roman fait d’héroïsme et de tragédie.

- L’un des moments où vous avez attiré l’attention du public fut malheureusement dramatique. Vous avez été arrêté et torturé par le SDS, le service secret djiboutien. Pouvez-vous nous replacer cet épisode dans son contexte ? Quelles en ont été les causes et les conséquences sur votre vie ?

Au retour du pays, en 1986, j’ai subi un choc en constatant la somalisation du pays. En à peine une décennie, toute la société djiboutienne se trouvait sous l’emprise du tribalisme et de régime de parti unique. J’ai commencé aussitôt, avec un groupe d’amis universitaires conscients du danger que courait notre communauté, à militer dans une organisation clandestine. L’activisme se résumait à payer une cotisation. Parallèlement, à l’imitation du groupe de Cassim Ahmed Dini, Kassim Ali Dini, Mohamed Ali Abdo, Aden M. Dilleyta et Mohamed Dilleyta, j’ai créé un mouvement clandestin. Il faut rendre à César ce qui appartient à César ! Les tracts que je rédigeais s’inspiraient de ces amis.

C’est ainsi que j’ai été arrêté et torturé par les tortionnaires de la Brigade Nord. A l’époque, cette brigade ne comprenait que des gendarmes d’origine Issa-Mamassane et affiliés.

Je n’ai jamais divulgué les noms de ceux qui écrivaient les tracts avec moi. Je ne le ferai pas aujourd’hui.

- Vous êtes aujourd’hui considéré comme une voix intellectuelle importante et un historien engagé.

Je ne sais pas le statut que prêtent mes compatriotes. Ni la qualité de mes écrits. Mon premier livre « Djibouti, une nation en otage » (1993) a été bien reçu par le public. Il a été vendu en plusieurs milliers d’exemplaires. Il a fait l’ouvrage de critiques dès sa sortie. Notre grand écrivain Abdourahman A. Wabéri m’a reproché la description essentialiste que je faisais des communautés Afar et Somali. Je dois reconnaître qu’il avait raison. Récemment Mohamed Qayaad en a fait de même. Le caractère analytique et critique ferait défaut dans mes livres. Pour moi, toutes les critiques sont bien les bienvenues. Cependant, je goûte moins les traits psychologiques qu’on me prête. Par exemple, mes œuvres seraient celles d’un écorché vif, réglant ses comptes avec la dictature et la communauté Issa.

Quant au reproche qu’on le fait sur l’usage excessif que je fais des termes « pourvoir Issa », dictature tribale » et « dictature Mamassan », il n’est pas fondé. Un sous clan Somali-Issa, les Mamassan, accapare tous les pouvoirs dans notre pays. Je ne retire pas un seul mot.

- Quelles idées ou thèses défendez-vous à travers vos écrits ?

Là, vous me posez une question très intéressante. En effet, ma thèse n’a pas été appréciée par un membre de mon jury. Il paraît que je pêchais par le caractère trop engagé de ma production, alors qu’on attendait un travail « scientifique ». Pour ma part, je considère qu’écrire est un acte de révolte. Des hommes et des femmes, aliénés par un siècle de soumission coloniale, ne peuvent avoir une grille de lecture identique à celle que professent les professeurs universitaires. Je suis désolé de le dire, il y a un décalage entre les deux mondes. Les acteurs politiques et les protagonistes de l’histoire sont des êtres physiques, incarnés, et leur rébellion vise un système de pouvoir derrière lequel opèrent des hommes en chair et en os. Hier, les préceptes coloniaux et, aujourd’hui, le tribalisme Issa ne relèvent pas des abstractions.

- Quel regard portez-vous aujourd’hui sur la situation politique et sociale de Djibouti ?

La république de Djibouti est au bord de l’effondrement. Pas à cause des coups de boutoir que lui administre une opposition politique, ni à cause d’un peuple enragé prêt à descendre dans les rues dans un scénario similaire à la « révolution tunisienne » ! Non, du côté d’un coup de force politique intérieur, la dictature n’a rien à craindre. Le mal qui ronge notre pays est de même nature que celui qui a provoqué la dislocation de la République de Somalie. La somalisation de Djibouti a atteint un point de rupture. Tous les services publics sont somalisés dans le sens propre du terme. Il n’y a plus d’Afars dans les forces de l’ordre.

Aucune réforme politique, souhaitée par l’opposition, n’est acceptable. Nous, les Afar, voulons une révolution. Aucun nationaliste djiboutien ne croit que le régime va se saboter lui-même en acceptant le rééquilibrage ethnique. Ce genre de revendications politique et économique est caduc. Nie l’ARD de Monsieur Aden Mohamed Abdou, ni le MRD de Monsieur Daher Ahmed Farah, ne se font d’illusion sur une transition pacifique. En l’occurrence dans l’interview donnée à la Voix de Djibouti, DAF déclare que « la situation à Djibouti est catastrophique et ne fait qu’empirer à tous points de vue ». Inutile de faire de longues analyses pour démontrer la lente et silencieuse descente en fer de notre pays, rongé par l’autocratie, le tribalisme et le clanisme.

Cette révolution dont je parle ne se fera pas sans une guerre ouverte avec le régime et son armée tribale. C’est pour cela que j’appelle les nationalistes djiboutiens de soutenir le FRUD armé.