À Balbala, vaste banlieue populaire de Djibouti, le président Ismaïl Omar Guelleh a inauguré cette semaine un « pôle urbain intégré de développement » associant centre commercial, centre communautaire, infrastructures sportives et enceinte sécuritaire de la Gendarmerie nationale. L’événement, abondamment relayé par les réseaux d’agit-prop, a été présenté comme une nouvelle séquence majeure de la politique de développement social et urbain du pays.

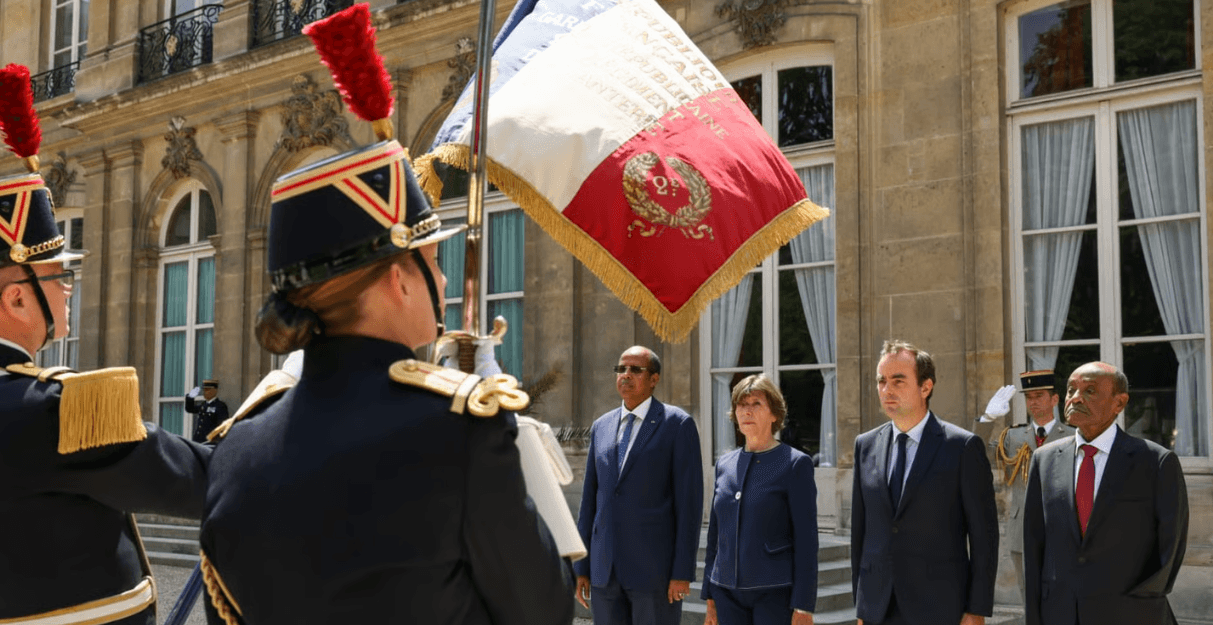

Mais ce que l’enthousiasme de l’orthodoxie rppiste ne dit pas, c’est que les projets inaugurés ont été réalisés en partenariat avec l’Agence française de développement, dans le cadre d’un programme de coopération de long terme entre Djibouti et la France. Le financement, l’ingénierie technique et une part substantielle de la conception institutionnelle relèvent de ce cadre. L’État djiboutien, pour sa part, en assure la validation politique, la sécurisation et surtout la mise en récit.

C’est précisément dans cette mise en récit que se loge le malaise. Un programme de coopération est mis en scène comme une réalisation interne, portée par le sommet de l’État. La communication officielle donne ainsi l’impression que le développement dépend avant tout de la volonté du président, occultant le fait que les politiques publiques du pays reposent structurellement sur des dons et des financements extérieurs, sans lesquels nombre de projets resteraient à l’état d’annonces.

Le recours à une rhétorique de la rupture pour qualifier des projets de portée limitée traduit une inflation lexicale désormais routinière. Des équipements de base, attendus dans toute politique urbaine minimale, sont élevés au rang de « pas de géant », comme si leur simple existence constituait en soi un accomplissement exceptionnel. Cette surenchère verbale n’est pas anodine. Elle tend à transformer la normalité de l’action publique en événement, et à faire passer pour des avancées majeures ce qui relève, ailleurs, de la gestion ordinaire des services urbains.

À force d’être mobilisé pour des projets modestes, le langage du développement se dévalue. Les mots censés désigner la transformation structurelle servent à magnifier l’ordinaire, brouillant toute hiérarchie entre politiques de fond et réalisations ponctuelles. Ce glissement permet au pouvoir de produire en continu des effets d’annonce, sans que ne soient jamais posées les questions de cohérence d’ensemble, de continuité des politiques publiques ou d’impact réel à long terme.

Pour les Djiboutiens, désormais habitués à ces surenchères rhétoriques, l’écart entre le discours officiel et la réalité des projets est de plus en plus manifeste. Chacun sait que ces infrastructures ne sont ni spontanées ni exclusivement issues de l’effort budgétaire national. Elles résultent de financements extérieurs, souvent adossés à des conditionnalités, à de l’endettement ou à des engagements de réforme. Leur présentation comme des accomplissements politiques internes alimente un scepticisme diffus, parfois silencieux, parfois teinté d’ironie, mais rarement absent.