image d’illustration

L’avancée coloniale française à Djibouti, survenue sur le tard, n’a rien eu d’un long fleuve pacifique. Sur ces terres arides, ce sont d’abord les pelotons méharistes qui ont balisé la domination, en friction constante avec les populations nomades. Sans contrôle réel, livrés à leur toute-puissance dans l’intérieur désertique, ils ont entretenu avec les populations nomades un rapport brutal, fondé sur la domination et l’humiliation. Ils ne cherchaient pas à comprendre les Afars : ils cherchaient à les soumettre.

Si les archives ne mentionnent jamais explicitement une politique d’épouvante, les faits révèlent l’existence d’un système de coercition soutenu. À partir de 1941, dans la future république de Djibouti, les opérations militaires se multiplient dans les zones de transhumance. Campements incendiés, saisies de bétail, déplacements forcés de civils deviennent monnaie courante. En 1942, les caravanes sont traquées, les routes traditionnelles de commerce interrompues, les troupeaux capturés. Les autorités coloniales instaurent un climat de peur savamment entretenu : les Afars, traités en sujets corvéables, sont soumis à des ponctions mensuelles sur leur bétail pour nourrir les miliciens, tandis que d’autres sont contraints de livrer, sans contrepartie, des tonnes de charbon. Une économie de prédation déguisée en administration.

La méthode Periquet

En août 1942, le lieutenant Louis Periquet prend la tête du secteur nomade de l’Alta, après avoir commandé une compagnie de tirailleurs sénégalais. Son supérieur, le capitaine Paul Coullet, alors chef du cercle de Tadjoura, ne tarit pas d’éloges à son sujet. Mais la méthode Periquet est brutale, et suscite vite la réprobation dans ses propres rangs : en septembre 1942, une partie des soldats refuse collectivement de lui obéir. Ils seront emprisonnés à Tadjoura.

Coullet vise juste. Periquet exécute.

Le 23 janvier 1943, le lieutenant Louis Periquet s’engage vers Birsiha, modeste campement situé au nord-ouest de Tadjourah. À ses côtés, sept gardes indigènes, un sergent européen, et une mission : faire un exemple. Officiellement, il s’agit d’expulser quelques pasteurs nomades, prétendument en infraction pour avoir franchi une zone interdite. D’autres documents, plus tardifs, évoquent une enquête liée à l’assassinat d’un officier italien à Damboro Bouya, dans la région de Dorra. Mais rien ne permet d’établir un lien entre les Kabbobas et ce meurtre, commis loin de leur territoire.

Tout indique donc que les dés sont pipés. Le nom « Kabbobas » n’est qu’un levier, manié à la convenance des autorités coloniales. Tantôt désignant une simple tribu, tantôt une chefferie composite, le flou sert d’arme.

Un vieux compte à solder

Car si les faits du moment ne justifient rien, l’histoire, elle, en dit long. Vingt ans plus tôt, en avril 1923, les Kabbobas avaient défié l’autorité française en acheminant des armes vers le sultan d’Awsa, Yayyo Mohamed. À l’époque, la France ne disposait pas des moyens militaires pour riposter directement. Elle tenta de faire saisir la cargaison par le biais d’un autre chef afar, Laoyta Houmed, de la chefferie Debné du Gobaad, risquant un affrontement inter-afar.

Le sultan Houmed Mohamed Ibrahim, alerté, intervint en personne avec son tambour de commandement, le Dinkara, pour empêcher l’affrontement fratricide. Le conflit fut tranché selon les formes du madqa traditionnel, au cours d’un palabre à Assa Guérih Af. Le médiateur rappela que le différend personnel entre Laoyta Houmed et le sultan Yayyo ne pouvait fonder une saisie sans l’accord collectif des autres chefferies. La tentative de division échoua.

La vengeance différée de l’administration coloniale

Mais à Paris comme à Tadjourah, on n’oublie pas l’humiliation. La chefferie Namma Ad’ali, Kabbobas selon la désignation de l’administration coloniale, est désormais perçue comme une zone grise à soumettre, une pierre d’achoppement dans le projet de pacification militaire que Coullet appelle de ses vœux dans ses rapports à l’administration gaulliste, fraîchement installée après Vichy.

L’historienne Colette Dubois rapporte, à partir des archives, ce renoncement temporaire du pouvoir colonial :

« Le gouverneur français, n’ayant ni les forces nécessaires pour s’interposer entre les deux rers, ni les moyens de réprimer un soulèvement des Dankali, recommanda au sultan de Gobaad de restituer les armes saisies et de cesser toute intervention visant à freiner la contrebande. » (Dubois, 1997, p. 127)

Ce que l’Empire ne pouvait faire par la force en 1923, il entend l’imposer vingt ans plus tard par la ruse, les armes, et l’intimidation. Le 23 janvier 1943, Periquet n’agit donc pas en officier enquêteur. Il agit en exécuteur d’une décision politique : briser une insoumission ancienne, jamais digérée.

Une expédition punitive, un campement en feu, un mort pour prétexte

Mais sur place, les femmes du campement, armées de pierres, se dressent. Elles repoussent la troupe, forcent le repli. Une scène brève mais puissante, où l’honneur bafoué ne ploie pas sous l’uniforme. La colonne de Periquet, surprise, bat en retraite.

Le lendemain, Periquet revient, cette fois avec une vingtaine d’hommes. Il ne s’agit plus d’une expédition de contrôle, mais d’une opération de représailles. Le campement est déserté, mais cela ne change rien : les tentes sont incendiées, le bétail et les chameaux saisis, les traces effacées à coups de feu et de cendre.

Sur le chemin du retour, un accrochage éclate. Le sergent Jean Thiébaut est mortellement blessé. Periquet tente de redresser le récit : il affirme avoir abattu un “assaillant” et blessé deux autres, inversant les rôles pour mieux justifier la violence à venir.

Un mort pour légitimer la vengeance

Dès le 27 janvier 1943, le capitaine Coullet réclame une répression exemplaire, « impitoyable », selon ses propres termes. Il va jusqu’à proposer des bombardements aériens, pour, écrit-il, « arroser la région intérieure » et « ratisser le terrain ». Le vocabulaire est militaire, les intentions punitives. Il ne s’agit plus d’enquêter, mais de frapper — sans distinction.

Les avions ne décolleront jamais, faute de moyens. Mais sur le terrain, le feu vert est donné. Le cercle de Tadjourah reçoit des renforts de miliciens somalis et des armes supplémentaires. Les ratissages se multiplient, en particulier sur le plateau de Daba. Les biens sont pillés, les campements suspectés d’hospitalité vis-à-vis des personnes soupçonnées d’implication dans l’affaire sont fouillés, les familles liées de près ou de loin à l’affaire sont intimidées. Une répression collective sous couvert d’ordre public.

Mais la gorge du Goh, où se sont réfugiés les Kabbobas, reste hors d’atteinte. Le terrain montagneux, escarpé, les dissuade. Il en va de même pour le Billadi Goda, où se trouvent alors des membres des tribus Balawta et Ad’ali, soupçonnés d’avoir soutenu les Kabbobas. Dans ces zones montagneuses, le relief défie la logistique coloniale : les troupes se gardent d’y aventurer leurs méharistes.

Alors elle change de méthode. Faute de pouvoir soumettre par les armes, elle tente la ruse. Des pourparlers sont lancés sous couvert de résolution coutumière, via le Migliss du sultan. Ce n’est pas le sultan Houmed Mohamed mais son oncle Houmed Ibrahim, dit Banoyti Houmed qui est l’interlocuteur.

Le 22 avril, le capitaine Coullet prend tout le monde de court. Il fait arrêter onze hommes soupçonnés d’implication dans les événements de janvier. L’enquête, pourtant, ne donne rien : aucune preuve, aucun témoin, aucune cohérence factuelle. Frustré, Coullet accuse non plus les faits, mais les mentalités. Il dénonce l’incompatibilité entre la justice française et ce qu’il nomme, sans détour, la « fourberie indigène », la « mentalité arriérée ».

Puisque la justice ne peut condamner, il s’arroge le droit de punir.

En juin 1943, quatre prisonniers sont conduits sur les lieux de l’affrontement, officiellement pour une reconstitution. L’escorte est exclusivement européenne. Selon le rapport officiel, les détenus auraient tenté de fuir. Les gardes tirent : Arbahim Mahamed, Shehem Abdallah et Hussein Mohamed sont tués. Un quatrième, Ali Guiba Daoud, blessé, simule la mort et parvient à s’échapper.

Pour Coullet, il ne s’agit pas d’un drame, mais d’une justice rendue par avance : « les criminels n’avaient fait que devancer le châtiment ».

Le 30 novembre 1943, Houmed Mohamed-Soullé Aramis dont le nom est transcrit Mohamed Houmed Soulle, Mohamed Youssouf Aramis, Ahmed Aras, Mohamed Abro et Mohamed Baragoita sont condamnés à dix ans de travaux forcés pour avoir « trempé dans l’affaire ». Shaykh Mohamed Ali-Boreh Dabaleh est acquitté.

Dans le cahier journal du poste de Tadjourah, tenu par le lieutenant Periquet lui-même, ce dernier rapporte les propos du procureur de la République, Recoulin, dans un passage aussi cynique qu’accablant :

« Voici des gens auxquels on a pris indûment des troupeaux. Mettez-vous à leur place, Messieurs, si vous aviez été Kabboba. Nous en aurions fait autant. Contre eux nous n’avons pas de preuve directe, néanmoins regardez ce beau gosse aux yeux bleus, cet autre… et ils ne peuvent qu’être des guerriers. A mon avis, ces gens sont coupables. »

C’est sur le physique, l’attitude supposée et l’origine tribale que se fonde la condamnation. La preuve matérielle fait défaut, alors on juge sur les visages. Le « beau gosse aux yeux bleus » évoqué avec légèreté par le procureur, c’est Mohamed Youssouf Aramis — un enfant, au moment des faits.

Une amnistie tardive, une injustice durable

Il faudra attendre décembre 1947 pour que les cinq condamnés soient enfin amnistiés, grâce à l’intervention décisive de plusieurs figures de la communauté afar. Le chef Balawta Douba Aramis Ali, épaulé par Mohamed Kamil, dit Hajji Kamil, figure centrale des Afars de Djibouti-ville, et Abdourahman Abdoulkader, chef du quartier 1, mèneront un plaidoyer patient, constant, pour obtenir cette levée des peines. Quatre années d’humiliation, de silence, de détention pour des hommes que l’on savait innocents.

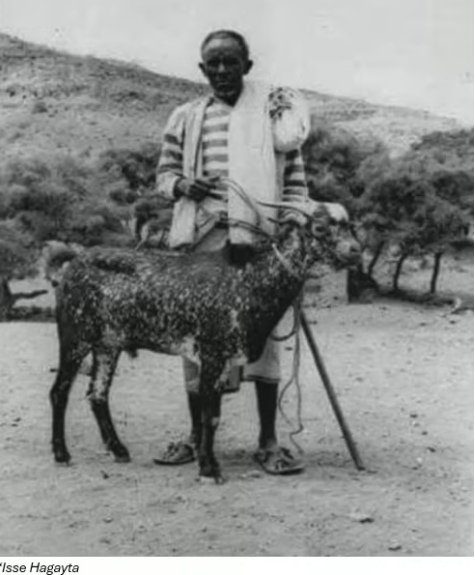

Mais l’acharnement judiciaire ne s’arrête pas là. Le 1er décembre 1943, quatre autres hommes — trois ayant échappé aux arrestations et un quatrième au peloton d’exécution — sont condamnés à mort par contumace. Il s’agit de Hagayta Issa (« meurtrier présumé du sergent Thiébaut »), Daoud Shehem Aramis, Mahammad Ali Dimo et Ali-Guiba Daoud (« complice » blessé à Gui’imbi, rescapé de l’exécution). Leurs noms sont transcrits dans les archives coloniales à la manière afar.

Le chef des Kabbobas, Houmed Mahammad, n’échappe pas à la logique de punition collective. Absent lors des faits, non impliqué dans l’embuscade, il est tout de même condamné par un tribunal administratif à dix ans d’internement à Madagascar. Il sera gracié en 1946. Mais le mal est fait : la moitié des hommes adultes Kabbobas ont péri, les survivants ont connu l’exil ou les geôles. La répression a décimé une communauté entière.

La mort de Thiébaut sert de prétexte à la dernière avancée coloniale majeure. Le 8 mars 1943, les méharistes s’emparent d’Afambo, en territoire éthiopien, et y établissent un poste fortifié à Barhito, au bord des lacs de l’Awash. Il ne sera évacué qu’en 1954, malgré les protestations britanniques et éthiopiennes. L’occupation prend fin avec la délimitation frontalière définitive.

Le silence des archives

En septembre 1943, le gouverneur Raphaël Saller relève Paul Coullet de ses fonctions, l’accusant d’avoir perdu son sang-froid et contribué à entretenir une « fièvre » destructrice dans la région. Ironie du sort : c’est Periquet, artisan du drame, qui prend sa place. Il promet de conserver des méthodes « non brutales » tout en gardant la main ferme, puis finit par adopter une ligne plus modérée sous la pression du gouverneur.

Les violences contre les pasteurs nomades ne cessent véritablement qu’avec la fin de la Seconde Guerre mondiale pour le nord et au tout début de la décennie 60 pour le sud-ouest notamment chez les Gal’élas. Le « massacre des Kabbobas » est longtemps resté marginal dans les récits coloniaux, occulté par une mise en récit qui privilégie la pacification, et sacralise les morts européens.

Une histoire de résistance effacée

Pourtant, cet épisode révèle toute la brutalité d’une conquête tardive, violente, et largement ignorée. Il dévoile une autre face de l’histoire djiboutienne : celle d’une résistance autochtone brisée non par la supériorité du droit, mais par la logique de la terreur.

Exécutions sommaires à Gui’imbi, embuscades mortelles à Balho, condamnations arbitraires, internements à Madagascar — autant de faits qui, loin des récits édulcorés de pacification, rappellent que l’ordre colonial, derrière le voile de l’Empire, fut aussi une entreprise de domination et de terreur.

Epatant de constater dans ses différents recits, à aucun moment on cite le nom du principal mediateur, Ummunoh Abba Hayli Gadito, le chef de madqa en personne dont Mohamed Houssein ou Qassa Houssein etait le gendre. On ne peut parler de Birsiha et omettre le nom du chef de l epoque. En tout cad ça se voit que les colons avaient un dent contre cette dynastie Gadito Rouffa alias Hayli Gadito. Et son fils Houmed ensuite. Ces archives cachent la verite en effacant expres les noms de ceux qui ont reelement regle ce conflit.