Lancé le vendredi 20 avril 2024 le recensement General de la population et de l’Habitat (RGPH-3) mis en œuvre par l’Institut National des Statistiques de Djibouti (INSTAD) à mobiliser près de 1550 agents recenseurs dans la capitale et les régions de l’intérieur.

Ce recensement présenté comme un outil fondamental pour la planification et la mise en œuvre des politiques publiques à quelques peu éveiller des doutes sur les motivations réelles de ce sondage

Les craintes semblent malheureusement se confirmer à l’annonce des « résultats dites provisoires » le 26 juin 2024, veille du jour de l’indépendance de la République. Comme pour profiter de la torpeur nationale et faire passer l’annonce aussi excessive et irrationnelle qu’elle soit. En effet, les chiffres présentés comme officiels par l’INSTAD restent délirants et discutables a bien des égards.

Contradiction avec le précédent recensement

Malgré une démographie constante et positive à Djibouti, le RGPH-3 vient en totale contradiction avec le précèdent recensement officiel enregistré en 2009, très controversé aussi à l’époque. A moins d’une épidémie ou d’une guerre qui auraient décimés le quart de la population établit dans les régions aucune explication logique ne peut être retenue dans ces statistiques, hormis l’immaturité et l’amateurisme des personnes en charge de ce recensement.

L’émigration urbaine serait une considération tout à fait plausible mais cette analyse remet en doute les stratégies nationales et les efforts appuyés par la communauté internationale pour l’implémentation de la décentralisation et les discours pragmatiques qui en découlent. Et puis Djibouti étant un petit perchoir cet exode urbain serait de toute façon très vite remarqué.

Contradiction avec une étude

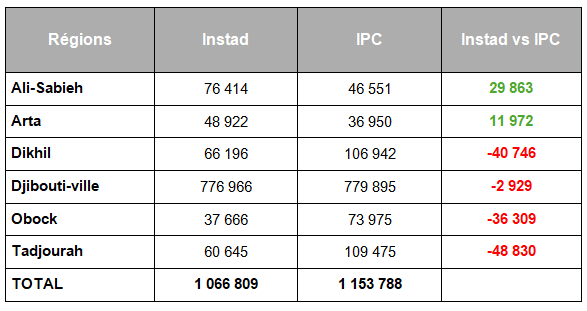

Entre avril et juin 2024, l’IPC – l’Integrated Food Security –, qui est un organe de la FAO, à mener une étude sur la malnutrition en République de Djibouti et dressé un tableau des personnes sondées dans le cadre de cette étude. Sans grand étonnement, les chiffres présentés dans le cadre de cette étude semblent plus représentatifs des réalités démographiques surtout dans les régions de l’intérieur.

Quand on soustrait les résidents des camps Markazi, Ali Addeh et Holl-Holl, le dénombrement total de la population peut se confondre avec celui avancé par l’Instad à une centaine de milliers d’âmes près (128.814) qui ne restent cependant répertoriés dans aucunes données de l’Instad.

Si l’on fait un comparatif entre les données de l’Instad et celles de l’IPC le contraste est quelque peu flagrant et manque cruellement de clairvoyance quant aux comptages de l’INSTAD des régions du Nord et du Sud-Ouest

Un déséquilibrage ethnique orienté

Le recensement à Djibouti a toujours posé problème quant à la partialité de l’organe recenseur. En effet, dans un pays fortement tribalisé où les postes publiques sont élaborés et définis au terme d’un regard tribal, l’ascendance tribale reste une revendication de fait et devient inéluctablement une jauge de référence susceptibles d’être manipuler.

Consenti dès le départ avec une certaine appréhension, il apparait clair aujourd’hui que l’objectif primaire et sous-jacent dans la mise en œuvre du RGPH-3 était purement politique aux relents électoralistes.

La représentation politique : Dans un premier temps minoriser l’ethnie Afar conforte et légitimise le système politique actuel dans ses ambitions à diriger le pays estimant que la mécanique du nombre est le seul argument valable pour revendiquer les rênes du pays. Et à ce titre, n’hésite pas à surfer sur les courants extrémistes et des discours hubris pour consolider cet état de fait.

La manipulation des données démographiques dénature l’efficacité des politiques de développement en particulier dans les agglomérations comme Dorra, Andabba ou Hanlé qui se nomadisent de plus en plus faute d’infrastructures adéquates.

La manipulation des recensements de population reste une pratique courante à Djibouti aux conséquences multiples et souvent graves. La crédibilité des institutions publiques en est fortement entachée surtout vis-à-vis de l’ethnie Afar, première victime de ces donnes biaisées. Pour garantir des politiques publiques efficaces et justes, il est essentiel que les données de recensement soient collectées et traitées de manière transparente et impartiale.