Le Sultanat de Gobaad, situé dans la région méridionale de l’actuelle République de Djibouti, a représenté l’un des foyers les plus actifs de résistance à l’autorité coloniale française dans l’actuel République de Djibouti.

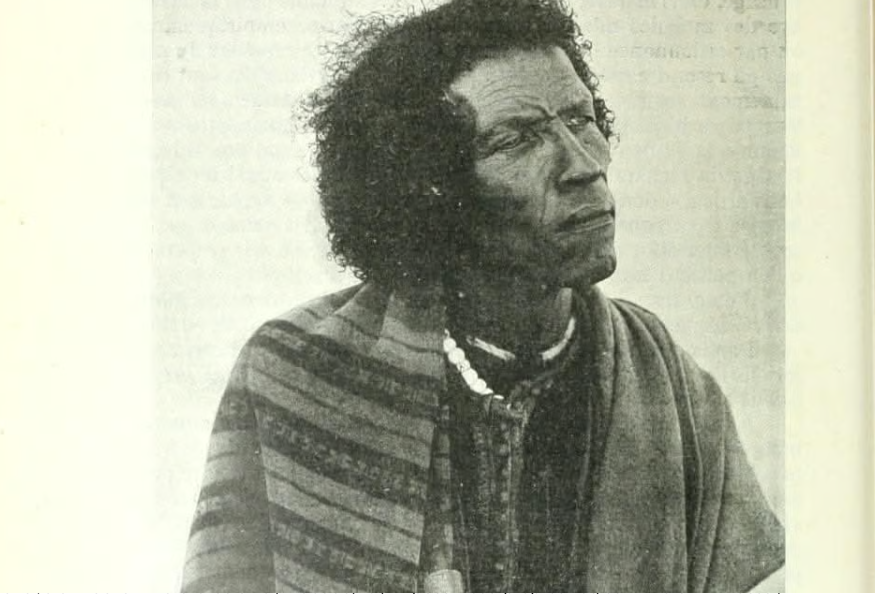

Ce sultanat, dirigé par la dynastie des Loita, notamment sous les règnes successifs de Loita Houmed et de ses descendants, a incarné une opposition politique, militaire et symbolique à l’entreprise de pacification coloniale. L’histoire de cette résistance se distingue par son intensité, sa durée, et les figures charismatiques qui l’ont portée, comme Axayta, Houmad Loita ou Hadji Ali.

Un pouvoir autochtone à contrecourant de l’expansion coloniale

Dès son origine, au XVIIIe siècle, le Gobaad était à la fois un centre militaire stratégique et un lieu de convergence pour les tribus afares du sud. Dès ses origines, il était une structure politique organisée, bâtie autour de l’institution du fi’ma, de la Xinto, un centre militaire stratégique, d’une démocratie pastorale façonnée par les lois orales et les générations de guerriers et un lieu de convergence pour les tribus afares du sud.

La tradition attribue à Axayta, guerrier et martyr, Gedan, ancêtre des Mafas, incarne l’idéal du chef-afar : brave, rusé, et proche du sacré. Grièvement blessé dans un combat contre une horde de galla, il prononce des paroles prophétiques, donnant naissance au toponyme de Gorabous, et au mythe fondateur du sacrifice au service du peuple « Baggi kak radem tan teti », il se lie le ventre avec une bande d’étoffe retenant ainsi ses entrailles de tomber et continue la bataille. Avant de mourir, il donne son dernier ordre « Enterrez-moi là » scellèrent le sol comme un pacte éternel entre les Debnés et leur terre.

L’épopée d’Axayta fut plus qu’une victoire militaire. Elle devint la genèse d’un peuple, le moment où les Debnés ne furent plus seulement une tribu, mais une nation en armes. Sa tombe, au nord de Gaggadé, reste un sanctuaire de fierté et de douleur. Ce fut aussi le premier signe pour l’extérieur, que cette région ne se soumettrait jamais aisément.

Une autorité reconnue… et craint par la colonisation

Le sultan Loita Houmed, figure politique et spirituelle du XIXe siècle, entretint des relations complexes avec les pouvoirs voisins : Abyssinie, Issas, Tadjourah… mais surtout, pour la France, lorsqu’il fallut négocier les droits de passage du chemin de fer entre Djibouti et Addis-Abeba. Si d’autres sultanats s’effaçaient devant l’ordre colonial, Gobaad, lui, imposait ses propres règles. Il n’était ni vassal, ni partenaire docile. Il était obstacle.

Un territoire rebelle à cartographier

Pour l’administration française, Gobaad était une zone grise. La route d’Ali Sabieh au lac Abbé traversait son cœur. Or, la présence militaire coloniale y était fragile, et l’autorité du Sultan rivalisait avec celle des colons. Les debnés, unie derrière ses sultans et vizirs, ne respectait ni les injonctions de désarmement ni les frontières dessinées sur des cartes métropolitaines. Et lorsque la colonie tenta de s’enraciner, ce fut la révolte.

En mars 1930, un épisode sanglant des assassinats attribués aux Debnés sur des territoires disputés déclencha la réponse brutale de l’administration. Mais l’ennemi n’était pas seulement l’auteur des meurtres. Pour le gouverneur Chapon-Baissac, c’était clair : le problème s’appelait Loita Houmed, sultan, et Hadji Ali, vizir. « Il importe moins de punir que de mettre ces individus hors d’état de nuire aux intérêts français. »

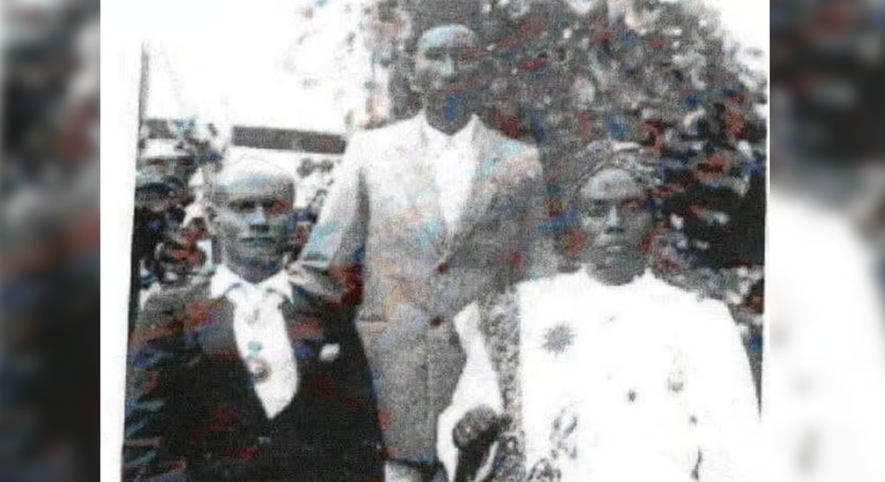

Le 28–29 mars 1930, un massacre imputé à des membres debnés dans l’Awsa, Gal-Ela, sert de prétexte. Le gouverneur Chapon-Baissac accuse de fomentation, sans procès, le sultan Loita Houmad et son frère, le vizir Hadji Ali sont arrêtés et déportés à Fort‑Dauphin (Madagascar) le 30 août 1930 par décision administrative, un acte de « raison d’État » destiné à neutraliser politiquement le sultanat et de la suppression pure et simple du Sultanat de Gobaad : « Tous ces individus devront être incarcérés sous l’inculpation d’incitation au meurtre. Mais comme leur action est déterminée par des motifs politiques et tend à nuire aux intérêts français, il n’y a pas lieu de saisir les tribunaux du droit commun » (Lettre au ministère, juin 1930).

Le 11 mai 1930, la colonie mène une expédition punitive dirigée par Lippmann et l’adjudant Constantin est menée, incendiant campements, saisissant troupeaux et armes, pour briser la résistance militaire locale. En dépit des critiques de l’Inspection des Colonies, aucune procédure judiciaire n’est enclenchée — il s’agit d’un acte souverain et symbolique, un rapport évoque la participation de 55 hommes de troupe. : « La seule mesure possible est celle atteignant la collectivité responsable… une razzia sur les troupeaux, la remise obligatoire de 100 fusils. »(Chapon-Baissac).

Finalement, Loita Houmed est déporté à Fort-Dauphin à Madagascar où il meurt en 1932. Son vizir Hadji Ali, arrêté et déporté également, puis libéré 7 années plus tard exilé puis assassiné par la suite.

Pour l’administration coloniale, il s’agissait de démontrer leur capacité à « dompter » les poches de résistance : « Ce n’est pas tant de punir que de mettre ces individus hors d’état de nuire ».« Ces individus devront être incarcérés… leur action est déterminée par des motifs politiques » (Lettre confidentielle à Tadjoura, avril 1930). (Chapon-Baissac).

La colonisation française s’étend progressivement à l’intérieur des terres après la création de la ligne de chemin de fer reliant Djibouti à Addis-Abeba. À partir des années 1920, l’administration coloniale vise à établir une autorité directe sur la région de Gobaad, en installant notamment un poste administratif à Dikhil en 1927. Cette intrusion est mal accueillie par les autorités traditionnelles debnées.

Les Français perçoivent rapidement le Sultanat de Gobaad comme un obstacle à leur politique de contrôle territorial. Dans ses rapports, Alphonse Lippmann, commandant du cercle de Dikhil, note : « Les Debenehs poussés et soutenus par leurs chefs sont d’une arrogance qui les pousse à mépriser nos instructions. Les Debenehs n’ont pas compris notre attitude. Notre tolérance est à leurs yeux de la faiblesse » (Rapport, mai 1930).

Le vizir Hadji Ali : figure de la résistance et de l’exil

Hadji Ali reste dans la mémoire collective comme le premier résistant afare au colonialisme français. Farouchement opposé à l’occupation, il milite pour le retrait des troupes coloniales, même après sa libération. En exil, il rejoint l’empereur éthiopien Haile Selassie, et lutta à ses côtés contre les fascistes italiens, les colons français et toutes les forces qui voulaient effacer la voix des peuples autochtones.

Lors de l’occupation vichyste de Djibouti, alors que l’ordre colonial vacillait, Haji Ali refusa la compromission. Il rejoignit les Forces françaises libres à partir du Somaliland. Plus tard, c’est lui qui orienta les jeunes sultans comme Ali Mirah, leur conseillant prudence, discrétion et stratégie. Il fut assassiné dans l’Hawash. Le martyr du vizir Haji Ali rejoignit celui du Chef guerrier d’Axayta dans les mémoires.

Son nom reste attaché à la lutte pour la souveraineté afare : « Il ne reviendra pas tant que la France n’aura pas quitté la terre du Gobaad », affirmait-on dans les campements debnés des années 1930.

Le démantèlement d’un ordre politique

Le démantèlement du Sultanat de Gobaad fut non seulement une entreprise de répression mais aussi de désorganisation d’un système politique et social structuré. À la suite de la déportation de ses chefs, la région fut directement administrée par les autorités coloniales. Les litiges furent tranchés par des administrateurs civils, les déplacements des pasteurs surveillés, les armes saisies. La disparition du Sultanat ouvre une période d’instabilité politique qui se prolonge jusque dans les années 1950.Néanmoins, le souvenir des Loita reste vif dans la mémoire debnée. La lignée fut restaurée symboliquement dans les années 1980 avec la désignation, de Hassan Boko puis de Habib Boko comme figures coutumières.

Une situation en tension

Au-delà de la répression militaire, la colonisation française a également tenté de reconfigurer les équilibres ethniques dans la région du Gobaad. Sous l’impulsion du gouverneur Alphonse Lippmann, l’administration coloniale a initié l’implantation de populations issas à Dikhil, dans le but d’affaiblir l’ancrage territorial du Sultanat du Gobaad et de consolider le contrôle colonial.

Cette stratégie s’est prolongée bien après l’indépendance. Les autorités du nouvel État djiboutien ont poursuivi cette logique, favorisant l’établissement de campements issas sur des terres traditionnellement debnées, notamment à As-Eyla depuis 1982 et à Bakerre en 2017, dans le cadre d’un projet soutenu par l’IGAD (voir Afartimes, mai 2025).

Mais ces tentatives se sont systématiquement heurtées à une résistance farouche des Debnés, déterminés à défendre leur territoire, leur identité et leur souveraineté locale face à ce qu’ils perçoivent comme une entreprise de marginalisation continue.

Conclusion

Le Sultanat de Gobaad incarne l’un des exemples les plus marquants de la résistance des structures politiques traditionnelles afares à l’ordre colonial français. Par son organisation militaire, son autorité coutumière et la personnalité de ses dirigeants, il cristallise les enjeux du contrôle territorial, de la souveraineté locale et de la mémoire anticoloniale.

Le Sultanat de Gobaad fut bien plus qu’un résidu d’un ordre ancien. Il était, une nation intérieure, un contre-pouvoir enraciné, une mémoire debout. L’administration coloniale n’a pas redouté Gobaad parce qu’il était dangereux. Elle l’a redouté parce qu’il était intraitable, parce qu’il incarnait la souveraineté d’un peuple qui refusait d’être défini de l’extérieur.

Comme le notait Alphonse Lippmann dans une lettre confidentielle de 1930 : « Ce n’est qu’en faisant tomber Gobaad que l’on peut espérer asseoir notre autorité sur cette contrée. »

Et Chapon-Baissac d’ajouter un an plus tard : « La suppression du sultanat de Gobaad est une étape nécessaire pour notre projet de pacification, car ce centre d’agitation est incompatible avec nos ambitions économiques dans l’Aoussa. »