Comment une entité non reconnue a construit, pas à pas, une capacité d’administration

Le Somaliland occupe une place singulière dans la Corne de l’Afrique. Né d’une rupture politique en 1991, il fonctionne depuis plus de trois décennies comme un État de facto, doté d’institutions, de forces de sécurité et d’un calendrier électoral, sans pour autant accéder au statut de souveraineté internationalement reconnu. Cette trajectoire ne relève pas d’un simple épisode sécessionniste. Elle s’inscrit dans une construction historique plus longue, faite d’héritages coloniaux, d’une union contestée avec la Somalie en 1960, de violences de masse sous Siad Barre, puis d’une reconstitution institutionnelle progressive, largement endogène.

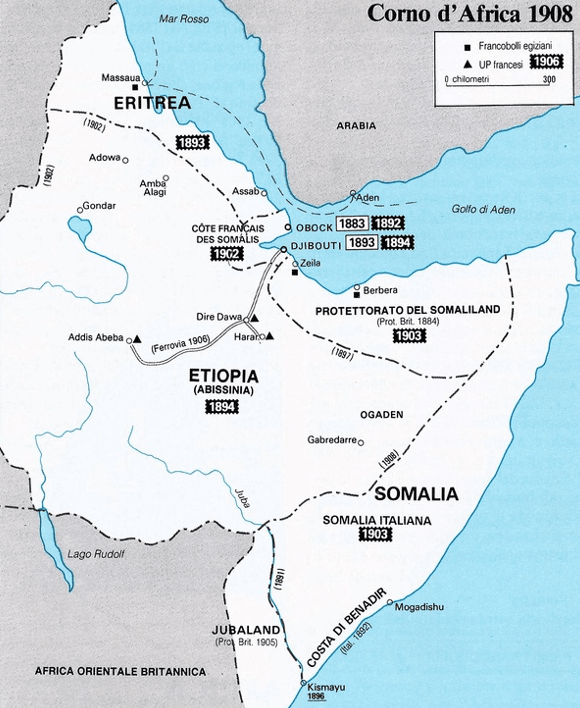

L’argument historique central du Somaliland tient à un fait juridique souvent rappelé par ses autorités : l’existence d’un Somaliland britannique, distinct, qui accède à l’indépendance le 26 juin 1960 avant de s’unir quelques jours plus tard avec l’ex Somaliland italien pour former la République somalienne. Cette union, pensée comme l’achèvement d’un projet national somali, a rapidement suscité des résistances dans le Nord. La centralisation politique et administrative autour de Mogadiscio, puis la dérive autoritaire de l’État somalien, ont nourri un sentiment de marginalisation durable.

1991, la rupture après l’effondrement de l’État somalien

La sécession de 1991 intervient dans un contexte de dislocation générale. Après le renversement du régime de Siad Barre en janvier 1991, la Somalie s’enfonce dans une fragmentation politico-militaire. Dans le Nord, la guerre des années 1980 et la répression ont laissé des destructions massives et un traumatisme collectif. C’est dans ce paysage qu’une coalition d’acteurs locaux proclame l’indépendance le 18 mai 1991, avec Hargeisa comme capitale politique. L’enjeu, dès le départ, n’est pas seulement de se séparer de Mogadiscio, mais de reconstituer une autorité publique capable d’assurer sécurité, justice et administration dans un espace où l’État central a cessé d’exister.

La singularité du Somaliland tient précisément à la manière dont cette reconstruction s’est opérée. Là où d’autres espaces post-conflit se sont durablement enfermés dans des logiques de milices ou de gouvernance fragmentée, le Somaliland a suivi une trajectoire plus institutionnelle, lente et imparfaite, mais cumulative. Les conférences de réconciliation internes, l’intégration progressive des équilibres claniques dans un cadre politique formalisé, puis l’adoption d’une Constitution par référendum en 2001 constituent des jalons essentiels. Ce texte fondateur ne débouche sur aucune reconnaissance internationale, mais il fixe des règles du jeu, stabilise les mécanismes de succession et inscrit l’autorité politique dans une continuité qui dépasse les rapports de force immédiats.

Le SNM, matrice politique et historique de l’indépendance du Somaliland

La proclamation de l’indépendance du Somaliland en mai 1991 ne saurait être comprise sans analyser le rôle structurant du Somali National Movement (SNM), acteur central de la contestation armée et politique contre le régime de Mohamed Siad Barre. Fondé en le 6 avril 1981 à Londres, le SNM émerge dans un contexte de durcissement autoritaire, de concentration clanique du pouvoir et de marginalisation persistante des régions du Nord-Ouest somalien.

Le mouvement est initié par des cadres issus majoritairement du clan Issaq, parmi lesquels figurent Ahmed Mohamed Mohamoud « Silanyo », futur président du Somaliland, Abdirahman Ahmed Ali « Tuur », qui deviendra le premier président de la république autoproclamée, ainsi que d’autres figures politiques et militaires issues de la diaspora. À ses débuts, le SNM ne porte pas un projet indépendantiste explicite : son objectif principal est la chute du régime Barre et la reconstruction d’un État somalien plus équitable, rompant avec la centralisation autoritaire et la répression clanisée.

Cette orientation évolue radicalement à la fin des années 1980. Le tournant décisif intervient en 1988, lorsque le SNM lance une offensive d’envergure et prend brièvement le contrôle de Hargeisa et Burao. La réponse du régime somalien est d’une violence extrême : bombardements aériens de centres urbains, destructions systématiques d’infrastructures civiles et massacres de populations. Cette séquence, souvent qualifiée de traumatisme fondateur dans le récit national somalilandaise, transforme le SNM en un mouvement de résistance populaire largement soutenu par la population du Nord-Ouest et ancre durablement la rupture politique avec Mogadiscio.

Lorsque Siad Barre est renversé en janvier 1991, le SNM s’impose comme la principale force organisée dans l’ancien Somaliland britannique. La déclaration d’indépendance du 18 mai 1991 procède alors d’un raisonnement politique structuré, combinant l’effondrement de l’État somalien, la mémoire des violences de masse subies et la référence au précédent juridique de l’indépendance du Somaliland le 26 juin 1960. L’acte sécessionniste se présente ainsi moins comme une victoire militaire que comme l’aboutissement d’un processus politique nourri par une expérience collective de dépossession et de répression.

La singularité du SNM réside toutefois dans sa trajectoire post-indépendance. Contrairement à d’autres mouvements armés somaliens, il accepte progressivement de se retirer du pouvoir militaire au profit d’institutions civiles. Après une phase de tensions internes au début des années 1990, les mécanismes traditionnels de médiation, notamment le rôle des anciens et du droit coutumier (xeer), permettent une stabilisation progressive. La conférence de Borama en 1993 marque un moment clé de cette transition : le SNM se dissout comme force politico-militaire dominante et cède la place à un système politique fondé sur le compromis interclanique et la légitimation institutionnelle.

En ce sens, le SNM apparaît moins comme un mouvement sécessionniste classique que comme le vecteur d’une reconversion politique réussie, transformant une lutte armée en un projet de gouvernance. Cet héritage explique en grande partie pourquoi le Somaliland, malgré son absence de reconnaissance internationale, a su maintenir une continuité institutionnelle et une relative stabilité là où l’État somalien s’est durablement effondré.

L’épreuve électorale comme indicateur de fonctionnement politique

Le Somaliland revendique depuis longtemps un parcours électoral plus régulier que celui de la Somalia fédérale. Un marqueur récent a été l’élection présidentielle de novembre 2024, remportée par le chef de l’opposition Abdirahman Mohamed Abdullahi, connu sous le nom d’Irro, avec une alternance considérée comme un signal de maturité institutionnelle. Depuis 1991, le Somaliland a ainsi connu six présidents, dont plusieurs issus de transitions électorales effectives, un contraste saisissant dans une région où la longévité du pouvoir exécutif constitue souvent la norme. À titre de comparaison, le voisin Djibouti n’a connu que deux chefs d’État depuis son indépendance en 1977, sans alternance réelle. À l’échelle de la Corne de l’Afrique, le Somaliland apparaît dès lors comme l’un des rares espaces où des mécanismes démocratiques fonctionnels ont été maintenus dans la durée, au point d’être souvent décrit par les observateurs comme l’expérience électorale la plus aboutie de la région.

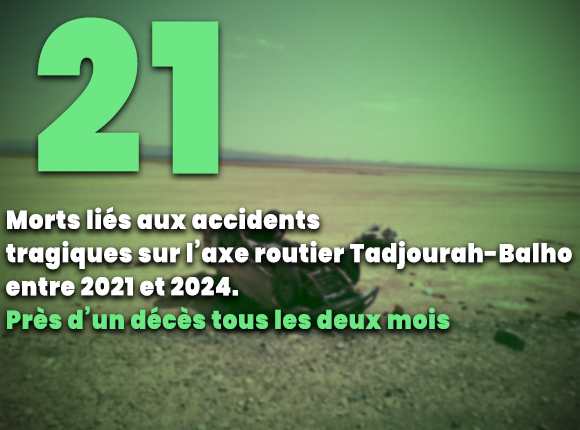

L’alternance n’efface pas les tensions internes ni les débats sur les libertés publiques, mais elle contribue à asseoir l’idée que le pouvoir peut changer sans effondrement de l’ordre politique, ce qui reste un seuil rarement franchi dans l’environnement régional. La capacité d’administration ne se résume toutefois pas aux élections. Elle se mesure aussi à l’aptitude à produire un monopole relatif de la sécurité et à limiter la violence politique. Le Somaliland a longtemps bénéficié d’une réputation de stabilité interne, notamment si on le compare à la Somalie du Sud, confrontée à une insurrection jihadiste persistante. Cette stabilité n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire : les contestations frontalières, en particulier avec le Puntland, et les fragilités dans l’Est demeurent des points de tension.

Ces limites comptent, mais elles ne suffisent pas à invalider l’essentiel : l’existence d’une administration qui fonctionne, collecte des ressources, arbitre les conflits et maintient un ordre public sur une large partie de l’espace.

L’économie comme contrainte structurelle

Le paradoxe somalilandais réside dans la coexistence de deux réalités contradictoires : une entité qui a démontré sa capacité à gouverner et à maintenir un ordre institutionnel, mais dont l’économie demeure étroitement contrainte par l’absence de reconnaissance internationale. Privé de statut souverain, le Somaliland reste exclu des grands circuits financiers multilatéraux et ne peut mobiliser qu’imparfaitement les instruments classiques de politique économique dont disposent les États reconnus. Cette situation pèse directement sur la structure sociale et productive du territoire, avec un chômage élevé, particulièrement chez les jeunes, et une dépendance durable aux transferts de la diaspora, qui constituent l’un des principaux amortisseurs économiques.

Dans ce contexte, l’économie politique du Somaliland s’est progressivement organisée autour d’un avantage comparatif central : sa façade maritime sur le golfe d’Aden et le corridor logistique structuré autour du port de Berbera. L’accord conclu avec DP World en 2016, puis l’entrée de l’Éthiopie au capital du projet en 2018, ont conféré à cette infrastructure une portée stratégique nouvelle, en inscrivant son développement dans la problématique régionale de l’accès à la mer d’un État enclavé.

Le port de Berbera ne saurait, à lui seul, garantir un décollage économique automatique. Il constitue toutefois, dans la Corne de l’Afrique, un actif rare – Djibouti faisant figure d’exception consolidée – par sa position géographique et par les intérêts régionaux qu’il concentre, offrant ainsi une base matérielle autour de laquelle l’administration somalilandaise peut chercher à consolider ses ressources, sa capacité d’action et, à terme, sa légitimité politique.

La reconnaissance israélienne de décembre 2025, un tournant symbolique

Jusqu’à fin 2025, aucune reconnaissance étatique n’avait brisé le consensus international. Le 26 décembre 2025, Israël a annoncé reconnaître le Somaliland, présentant la décision comme s’inscrivant dans l’esprit des Accords d’Abraham, tout en évoquant une coopération économique et technologique et l’établissement de relations diplomatiques.

Cette reconnaissance a déclenché une réaction de rejet de la part de la Somalie et de nombreux acteurs régionaux et multilatéraux, dont l’Union africaine et l’IGAD, attachés au principe d’intégrité territoriale.

Sur le fond, elle ne transforme pas à elle seule le statut international du Somaliland, mais elle change la nature du débat : elle prouve qu’un acteur étatique peut décider de rompre l’unanimité, et elle renforce la lecture du Somaliland comme partenaire stratégique possible sur la mer Rouge et à proximité de Bab el Mandeb.

Ce que le Somaliland démontre, et ce qui reste à trancher

Le Somaliland apporte un argument empirique difficile à écarter : un territoire peut produire, dans la durée, des institutions, une sécurité relative et une continuité administrative sans reconnaissance internationale. C’est précisément cette durée qui compte. Trente ans de fonctionnement public, avec des alternances politiques et une administration opérationnelle, dessinent une capacité d’État, même incomplète.

Le nœud du problème est moins la capacité à s’administrer que la règle politique continentale qui verrouille les reconnaissances : la peur d’un précédent. Dans cette équation, la stabilité somalilandaise devient un argument, mais aussi une gêne pour l’ordre régional, car elle rend visible une anomalie durable, un État qui marche sans être reconnu, et dont la trajectoire met en tension les normes établies de la souveraineté en Afrique.