Dans l’abondante littérature consacrée à la révolution éthiopienne et au régime du Derg, rares sont les travaux qui donnent une voix aux populations périphériques, souvent réduites à des figurants dans le grand récit national. L’ouvrage d’Aramis Houmed Soulé, Les Afar, la révolution éthiopienne et le régime du Derg (1974-1991), publié au Centre français des études éthiopiennes, rompt avec cette invisibilisation. Il propose une plongée au cœur de l’expérience afar, peuple semi-nomade de la vallée de l’Awash, dont le destin fut profondément bouleversé par les événements de 1974 et par la logique centralisatrice qui suivit.

L’intérêt de ce livre tient précisément à cette perspective : décentrer le regard. Car la révolution éthiopienne est trop souvent présentée comme une histoire linéaire et centralisée, où la capitale, Addis-Abeba, concentre l’essentiel des enjeux, des acteurs et des décisions. Or, comme le rappelle Soulé, une telle approche revient à mutiler l’histoire : elle occulte ce que les périphéries ont pensé, vécu et contesté. Les Afar, longtemps marginalisés par le pouvoir impérial, ont été parmi les premiers à ressentir dans leur chair les contradictions d’un régime se réclamant de l’égalité mais pratiquant la dépossession et la militarisation.

En ce sens, le livre d’Aramis Houmed Soulé est plus qu’une contribution empirique : c’est une invitation à relire la révolution éthiopienne depuis ses marges, à restituer aux Afar leur rôle d’acteurs et non plus de spectateurs de l’histoire. Et si l’ouvrage couvre un large spectre de la situation des Afar à la veille de la révolution jusqu’à leur évolution socio-économique sous le Derg, nous choisissons ici de nous concentrer sur trois moments clés qui structurent sa démonstration : l’émergence du nationalisme afar moderne, l’expérience vécue du déclenchement de la révolution, et la dissidence contre la junte militaire. Trois séquences qui permettent de comprendre comment un peuple périphérique a pensé son identité, affronté un projet révolutionnaire imposé depuis le centre et recomposé ses formes de résistance face à l’État.

Le sultan Ali-Miraḥ en compagnie de l’empereur Hayle Sillasé (à sa gauche) et du prince héritier Asfa-Wossen (à sa droite) lors d’une visite à Tendaho. À l’arrière-plan, on reconnait le magnat des finances, J.K. Dick. – Les Afar, la révolution éthiopienne et le régime du Derg (1974-1991)

Nationalisme afar moderne : une quête de reconnaissance

Le premier temps fort de l’ouvrage est consacré à l’émergence du nationalisme afar moderne en Éthiopie. Soulé rappelle d’abord que ce nationalisme ne surgit pas ex nihilo à l’occasion de la révolution de 1974. Il s’enracine dans une histoire plus longue, marquée par l’existence de sultanats structurés (notamment celui d’Awsa) et par une conscience aiguë de la valeur stratégique de la vallée de l’Awash, convoitée à la fois par l’État impérial, par des investisseurs étrangers et par les populations voisines. Les Afar, peuple semi-nomade, se trouvent ainsi au carrefour de multiples dynamiques de domination, ce qui nourrit très tôt un sentiment de marginalisation et la nécessité de défendre leur autonomie.

Ce nationalisme, souligne Soulé, n’a pourtant rien de caricatural. Contrairement à la vision souvent véhiculée par l’État central, qui assimile toute revendication périphérique à une tentation sécessionniste, le nationalisme afar moderne s’est construit moins comme un projet de rupture que comme une revendication de reconnaissance et de dignité. Il s’agit de résister à une double marginalisation : économique, à travers la dépossession progressive des terres de la vallée de l’Awash ; et politique, par l’absence de représentation effective dans les instances centrales du pouvoir.

« Le nationalisme afar moderne s’est élaboré comme une réaction à la marginalisation politique et économique, moins dans une perspective séparatiste que dans une quête de reconnaissance et de dignité » (Soulé, p. 27).

Les Afar et le déclenchement de la révolution : promesses brisées

Le deuxième moment que met en lumière Aramis Houmed Soulé est celui du basculement de 1974. Pour les historiens du centre, la révolution éthiopienne marque une rupture majeure : l’effondrement du régime impérial, la fin du féodalisme, l’annonce d’un socialisme rénovateur. Mais pour les Afar, l’événement ne se traduit pas en termes d’émancipation. Bien au contraire, il accélère leur dépossession.

Dès les premières réformes du Derg, la promesse égalitaire se heurte à une réalité brutale : la réforme agraire, censée redistribuer les terres et abattre les privilèges féodaux, aboutit dans la vallée de l’Awash à une spoliation massive. Les meilleures terres, au lieu d’être restituées aux communautés locales, sont accaparées par l’État révolutionnaire qui les transforme en fermes d’État ou les cède à des investisseurs alliés au régime. Les Afar, déjà fragilisés par l’expansion de l’agriculture commerciale sous l’Empire, voient leur base économique et sociale s’effondrer.

« Dans la vallée de l’Awash, la révolution n’a pas libéré : elle a dépossédé » (Soulé, p. 63).

À cette dépossession matérielle s’ajoute une marginalisation politique accrue. Le Derg, obsédé par le contrôle militaire et la centralisation, considère les périphéries comme des zones suspectes, potentiellement hostiles. Les Afar sont ainsi exclus des cercles de décision, surveillés de près et soumis à une militarisation qui transforme leur territoire en arrière-cour stratégique. L’égalité proclamée à Addis-Abeba se traduit, dans l’Awash, par la mise sous tutelle et la répression.

Cette contradiction est au cœur de l’analyse de Soulé : la révolution éthiopienne, en se présentant comme un projet universel de justice sociale, a invisibilisé et même aggravé les fractures entre le centre et ses marges. Ce qui, au cœur du pays, fut perçu comme une libération, prit aux périphéries la forme d’une colonisation interne. En restituant cette perspective, l’auteur déconstruit le mythe d’un projet révolutionnaire homogène : il montre qu’il y eut plusieurs révolutions vécues, et que celle des périphéries fut marquée avant tout par la dépossession et la violence.

Ce passage est révélateur de l’apport du livre : il déconstruit l’idée, profondément ancrée dans les discours étatiques, que les périphéries ne seraient que des foyers irrationnels de rébellion. Loin d’être une simple réaction identitaire, le nationalisme afar constitue un projet politique cohérent, fruit d’une réflexion stratégique face à l’hégémonie du centre. Il est aussi révélateur d’un paradoxe plus large : celui d’un État éthiopien qui, tout en cherchant à se présenter comme unifié, a toujours été traversé par des fractures profondes entre centre et périphéries.

En restituant la genèse du nationalisme afar, Soulé invite à lire autrement la révolution éthiopienne : non comme une césure radicale, mais comme une étape dans une trajectoire plus longue de luttes périphériques pour l’autonomie et la reconnaissance.

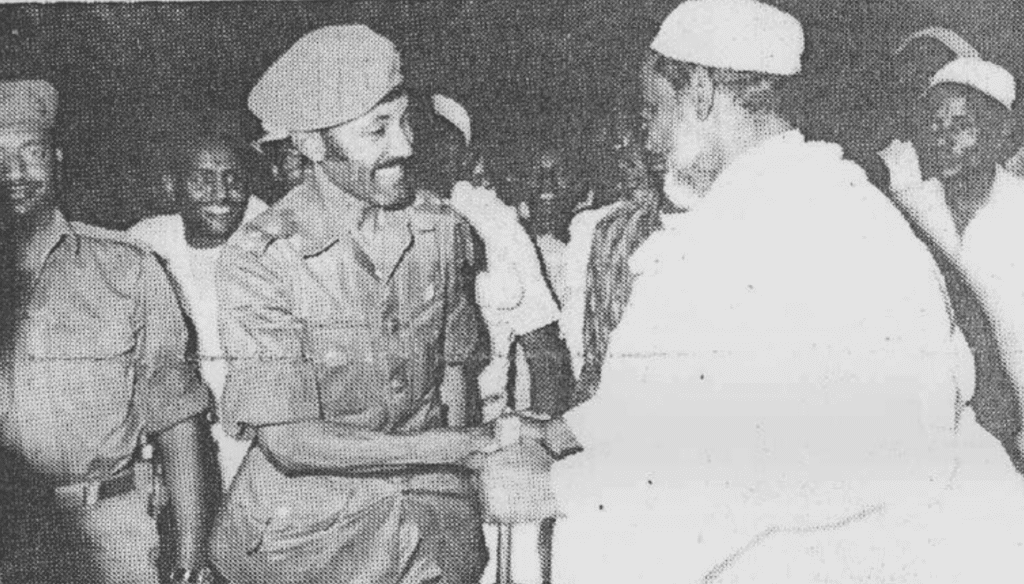

Poignée de mains entre sultan Ali-Mirah et le lieutenant-colonel Asrat Desta. À la droite de ce dernier, le lieutenant Ali Mussa (The Ethiopian Herald) – Les Afar, la révolution éthiopienne et le régime du Derg (1974-1991)

Dissidence et rébellion contre la junte militaire : résistance et recomposition

Le troisième moment que met en avant Aramis Houmed Soulé est celui de la dissidence. Après l’enthousiasme vite dissipé des promesses révolutionnaires, les Afar se retrouvent face à une réalité brutale : dépossession des terres, marginalisation politique, militarisation croissante de leur territoire. Dans ce contexte, la contestation devient inévitable. Mais Soulé insiste : cette dissidence ne fut jamais un bloc homogène. Elle se déploya dans la diversité des stratégies, des ambitions et des contradictions internes.

Une partie des élites afar, notamment liées à l’ancien sultan d’Awsa, choisit la voie de la négociation avec le Derg, espérant préserver un minimum d’autonomie locale. D’autres, celles fidèles au sultan en titre mais également les jeunes, influencés par les fronts armés de la région, optèrent pour la confrontation directe. Ces dernières s’accordaient à défendre des principes communs d’autonomie mais leurs conceptions de l’autorité politique étaient divergentes, voire antagonistes. Ces clivages révèlent que la rébellion afar ne se réduisait pas à une réaction spontanée, mais qu’elle constituait un espace de recomposition politique.

« La dissidence afar ne se constitua pas comme un bloc unifié. Elle fut traversée de clivages internes, oscillant entre fidélité aux structures traditionnelles des sultanats et l’adhésion à de nouvelles formes de lutte armée »

La résistance fut donc double : contre le pouvoir central, accusé de confiscation et de répression, mais aussi en interne, dans la manière de définir l’avenir politique du groupe. La dissidence devient ici un laboratoire : comment résister sans se déchirer, comment inventer une organisation qui articule héritages traditionnels et nouveaux modes de lutte ?

En soulignant ces tensions, Soulé démontre que les périphéries ne sont pas seulement des victimes passives du pouvoir central : elles sont aussi des acteurs politiques qui expérimentent, s’adaptent et redéfinissent sans cesse leurs stratégies. La dissidence afar apparaît alors comme un moment de recomposition, où l’identité et la survie se négocient dans un rapport de force permanent avec l’État.

Relire la révolution depuis les marges

L’ouvrage d’Aramis Houmed Soulé apporte une contribution décisive à l’historiographie de la révolution éthiopienne : il déplace le regard. Plutôt que de s’en tenir au récit centralisé, qui magnifie la chute de l’empire et l’avènement du Derg comme un moment d’unité nationale, il restitue la révolution dans sa pluralité vécue. À travers le cas des Afar, il montre que l’histoire n’est jamais une ligne unique, mais un entrelacs de trajectoires où les périphéries jouent un rôle majeur.

Trois moments ressortent avec force : le nationalisme afar moderne, qui révèle une quête de dignité plus qu’un désir de rupture ; l’expérience de la révolution, vécue comme une dépossession plus que comme une libération ; et la dissidence contre la junte, espace de résistance mais aussi de recomposition politique. Ensemble, ces séquences composent une contre-histoire de la révolution, une histoire vue depuis ceux qui en furent les grands oubliés. En ce sens, le livre de Soulé n’est pas seulement un travail sur les Afar : il est une invitation à penser l’Afrique par ses marges. Car les périphéries, loin d’être des zones de silence, sont des foyers de pensée politique, de contestation et d’invention. Relire la révolution éthiopienne à travers l’expérience afar, c’est rappeler une vérité plus générale : un État qui prétend transformer la société sans reconnaître ses marges construit une modernité amputée, et prépare inévitablement les conditions de sa propre contestation